在国产操作系统的征程中,鸿蒙系统正站在一个新的关键节点上。当搭载鸿蒙5的终端设备数量突破千万,这一具有里程碑意义的数字不仅标志着鸿蒙系统的广泛普及,更意味着它迎来了商业化的关键转折点。然而,在这看似辉煌的成就背后,鸿蒙系统正面临着一场更为艰巨的挑战——头部应用的适配深水区。

头部应用适配:艰难的“空中加油”之旅

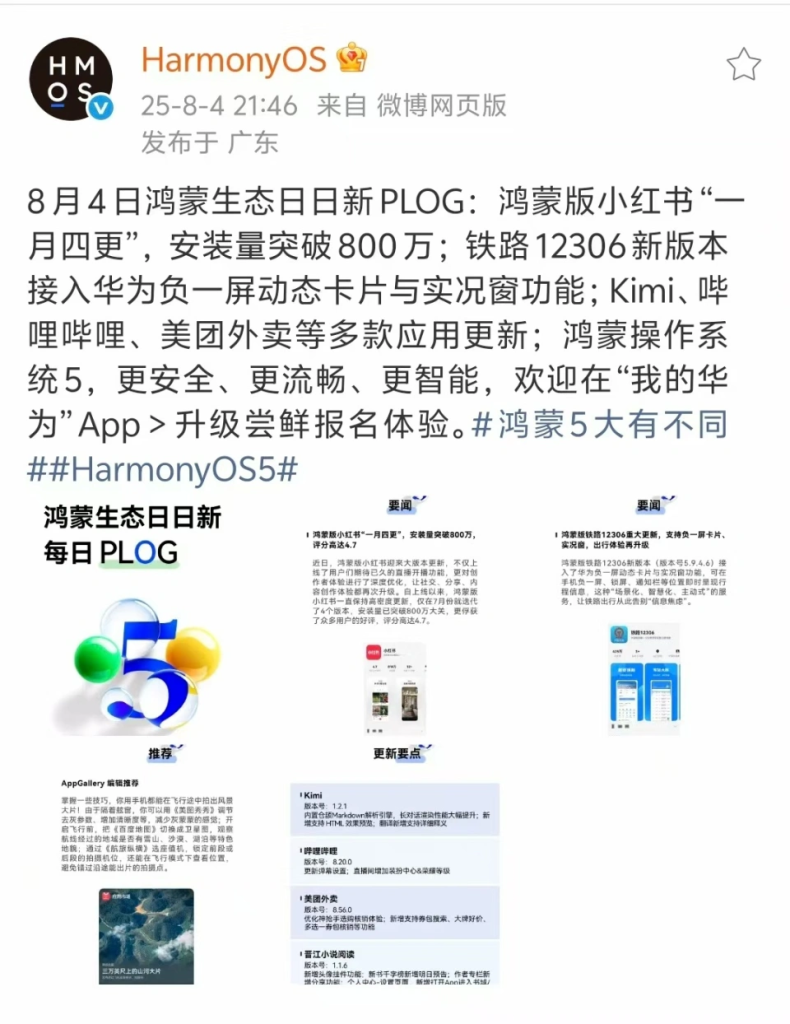

如今,微信、抖音、支付宝等众多头部应用在鸿蒙版本上的安装量已突破1000万次,较两三个月前的500万次级别有了显著增长。但这背后,是腾讯、阿里、字节等头部互联网厂商在鸿蒙适配之路上的艰难跋涉。这些头部应用的版本迭代周期极短,如微信鸿蒙版本平均2.18个工作日就有一个更新,大版本更新频率远超以往。

以微信鸿蒙版为例,这堪称一项“平地起高楼”式的重写工程。它采用原生语言开发,要对底层和上层大量代码进行重新编写和测试,相当于开发一款全新应用。其中,十年前微信上的老功能因代码缺乏完整注释,拆解与重构耗费的时间远超新功能开发。而且,鸿蒙系统作为动态更新的技术,API接口曾出现“每月两更”的情况,部分接口存在兼容性问题,甚至导致微信内部体验版曾出现闪退。为解决这些问题,微信团队与华为工程师联合攻关,建立了多个专项对接群,实现全流程追踪。这种“空中加油”式的开发模式,要求应用团队与系统厂商保持实时沟通,对双方都是巨大的挑战。

深水区挑战:生态扩容与成本平衡难题

头部应用的突破为鸿蒙生态奠定了基本盘,但要实现“10万应用成熟标志”的目标,鸿蒙仍需跨越多个门槛。华为轮值董事长徐直军指出,操作系统的成败关键在于能否建立起丰富的使用生态,鸿蒙虽已满足消费者日常生活所需的主要应用,但仍缺乏消费者个性化需要的应用和各类精品应用,尤其是小众、低频的应用。

对于特定行业专业应用开发者来说,鸿蒙生态中的开发成本较高,投入难以平衡收入增长,且人才招聘也面临困难。部分政企办公应用、金融类APP、小众工具类软件等长尾应用仍未完成向鸿蒙系统的迁移,影响了用户在鸿蒙设备上使用特定功能的需求。开发门槛的降低是生态扩容的基础工程,虽然华为通过开发者激励计划降低试错成本,但对中小团队而言,学习新工具和语言、重构代码架构的成本依然高昂。

生态突围:第三方合作与AI探索之路

为解决长尾应用的投入产出问题,华为通过与蚂蚁数科mPaaS等第三方开发平台合作,吸引更多“种子合作伙伴”。蚂蚁数科围绕性能优化、安全等方面与华为深度共建,成立联合实验室,降低了第三方APP接入新系统的难度。例如,广发银行通过蚂蚁数科mPaaS平台,1个月内就完成了鸿蒙版本的部署,开发周期缩短了50%。

华为也在不断探索鸿蒙系统的新方向,启动鸿蒙6.0开发者Beta版开发,采用新架构,将软件、硬件、芯片以及云服务能力整合到系统架构中,并通过AI融入鸿蒙操作系统底座。华为还通过与30多个伙伴共建,加强头部公司之间的合作粘性,如联合微信构建大图渲染组件、与抖音开发内存分析工具等。这些场景化的创新反哺着整个鸿蒙生态。

然而,如何突破中小开发者参与瓶颈、平衡系统迭代与应用适配成本,仍是鸿蒙生态未来必须跨越的关卡。鸿蒙系统的进阶之路充满挑战,但也蕴含着无限可能,它正等待着众多开发者和伙伴共同书写中国科技力量的新篇章。