当 “爷们儿要脸” 的巴掌声在网络世界炸响,五年前马頔在综艺里的 “黑料” 突然翻红;而现实中的民谣江湖,却在无声无息间走向 “跳楼” 式衰落。曾以《南山南》火遍大街小巷的马頔,如今靠自扇巴掌的荒诞画面再度出圈,而他所代表的民谣浪潮,早已褪去光环,从全民追捧的精神解药,沦为无人问津的时代旧物。这场看似毫无关联的 “双簧”,实则勾勒出民谣从辉煌到落寞的残酷轨迹。

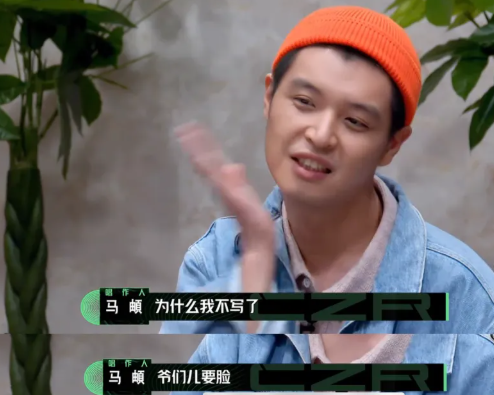

马頔的翻红充满黑色幽默。在《开饭啦!唱作人 2》中,他激情澎湃地表达音乐理想,试图摆脱 “吃老本” 标签,却因夸张的面部表情和 “北京孩子” 的身份炫耀,成为网友二创和鬼畜的素材。五年后,这段陈年视频在热衷考古与玩梗的互联网中突然爆火,正主下场玩梗的豁达态度,难掩背后的尴尬 —— 曾经的民谣领军人物,只能以这种戏谑方式刷存在感。这不禁让人感叹,那个民谣歌手站在舞台中央,用一把吉他就能点燃全场的时代,究竟去了哪里?

回溯民谣的高光时刻,2011 年马頔创立的 “麻油叶” 组织,堪称新民谣的摇篮。宋冬野、尧十三、陈粒等后来声名大噪的音乐人,在这里抱团取暖。他们将据点从酒吧搬到网络社区,在 Livehouse 场地以乐会友,把漂泊的失意与孤独,化作一句句直击人心的歌词。2015 年更是被称为 “民谣年”,张磊翻唱《南山南》播放量狂飙,陈粒的《奇妙能力歌》霸榜 KTV,好妹妹登上工体开唱…… 彼时的民谣,不仅是音乐,更成为席卷社会的文化现象,大街小巷都飘荡着关于爱情、理想与远方的浅唱低吟。

民谣的走红,本质上是契合了特定时代的集体情绪。在城市化加速、竞争压力剧增的背景下,民谣成了年轻人对抗现实的 “廉价理想主义麻醉剂”。“世界那么大,我想去看看” 的辞职信引发共鸣,大冰的畅销书摆满书店 C 位,稻城亚丁、纳木措成了精神朝圣之地。民谣里的公路嬉皮士精神、丧文化,让困在格子间的社畜,在别人的故事里找到了情绪出口。然而,当感动变得廉价,套路化的创作让听众审美疲劳,连民谣歌手自己都对成名作避之不及,这场全民狂欢的落幕便成了必然。

如今,民谣试图通过综艺自救,《我们的民谣 2022》集结周云蓬、陈粒等一众大咖,却难改其在公共话语场的冷清。在电音、嘻哈、乐队轮番掀起热潮,网络神曲霸榜的当下,民谣显得太慢热、太深沉。它既无法给予听众强烈的情绪宣泄,也难以在资本裹挟下保持纯粹的创作生命力。那个曾让无数年轻人戴着耳机、独自忧伤晃悠校园的民谣时代,终究随着马頔的 “爷们儿要脸”,成了被解构、被调侃的历史注脚。当民谣走向 “跳楼”,我们失去的或许不仅是一种音乐风格,更是一个时代集体情绪的温柔寄托。