在古都北京的中轴线上,地坛公园宛如一颗被岁月雕琢的明珠,静静诉说着历史与现代交织的故事。近日,这里因两棵特殊的国槐树,成为了文学爱好者和年轻游客们心目中的 “圣地”,它们承载着一段跨越时空的深厚友谊,连接着史铁生与余华两位文学巨匠的灵魂。

从 “京兆公园” 到如今的模样,地坛公园在时代的浪潮中完成了华丽转身,不仅是历史遗迹的守护者,更在互联网时代成为了 Z 世代探寻中式梦核美学的网红打卡地。记者连续三天,分早中晚不同时段深入公园,发现有两处景点人气爆棚,而这两处皆与史铁生和他的《我与地坛》紧密相连。

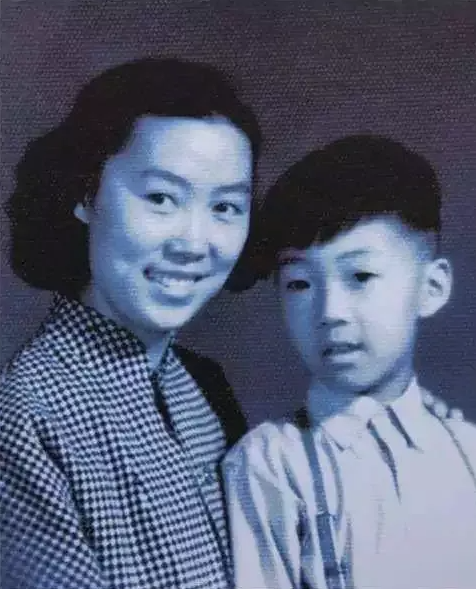

一处是充满诗意想象的 “地坛的海”。北京虽地处内陆,地坛中并无真正的海,但在史铁生饱含深情的笔下,“海” 与 “船” 的意象融入了他对母亲无尽的思念。“这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印”,这样的文字触动了无数读者的心弦。游客们受此启发,在现实与文本间寻找共鸣,发现阳光洒落地坛东墙时,砖块纹理竟似粼粼波光的海面。公园管理方也顺势而为,去年 5 月通过公众号分享了 “到地坛来看海” 的攻略,包括最佳拍摄位置与时间,助力游客捕捉这独特的美景。

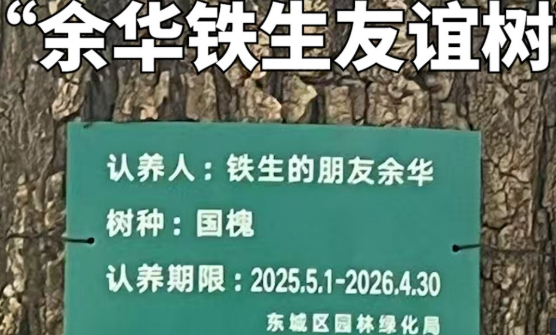

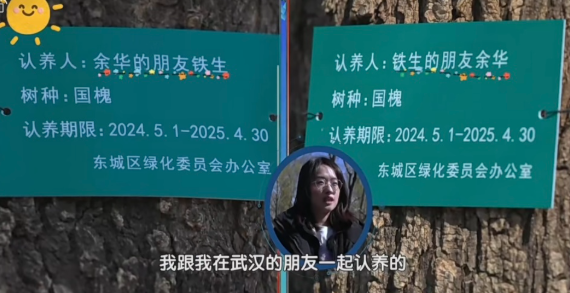

而另一处引人注目的景点,便是那两棵比邻而立的国槐树。它们位于地坛北天门西墙外,一棵铭牌上写着 “铁生的朋友余华”,另一棵则是 “余华的朋友铁生”。两棵树虽相距不过丈余,却枝叶相交,恰似史铁生与余华之间深厚的友谊。余华曾在散文中分享与史铁生的点滴日常,如带他参加足球比赛当守门员等趣事,这些生活片段不仅满足了读者对史铁生的好奇,更成为文坛佳话。

据了解,这两棵树的认养人实则是一对年轻的闺蜜,她们在一档电视节目中透露,认养树木是为纪念彼此的友谊。今年认养期到来时,一位不愿透露姓名的人士延续了这份美好,续费认养并保留了原有的铭牌内容。

地坛公园的树木认养活动已走过 18 个年头,随着 “铁生” 和 “余华” 两棵树的走红,以及 “我与地坛” 书市的回归,今年市民的认养热情空前高涨。公园为此开通线上预约渠道,即便如此,由于老认养者优先续约,新认养者可选择的空间已十分有限。

在园内,还有一处不能错过的打卡点 ——“我在地坛” 书店。这里不仅陈列着史铁生的多部著作,其作品集与余华的作品集更是 “比邻而居”,方便读者品味两位作家的文字魅力。在《我与地坛》文末,史铁生提到的那棵老柏树,如今依然矗立在古祭坛东边的树林里,虽已被列为 “古树名木”,爬满藤蔓,却更显蓬勃生机。

今年 5 月,一批新的长椅在园内就位,其中两张 “无障碍家庭路椅” 格外引人注目。其独特设计体现了人文关怀,也让人不禁联想到史铁生与母亲曾经的故事。倘若当年有这样的长椅,那个在矮树丛中默默承受痛苦的儿子,或许会更早地向母亲敞开心扉。

地坛公园,这片承载着历史与文学记忆的土地,正以全新的姿态迎接八方来客。在这里,游客们既能感受到古老建筑的庄严,又能触摸到现代文学的温度。无论是 “地坛的海”,还是 “余华铁生” 友谊树,都成为了人们寄托情感、追寻文学梦想的精神坐标。随着时间的推移,地坛公园的故事还将继续书写,等待着更多人去发现、去品味。