当夏风轻拂黄浦江,江南的蚕房里,一场跨越千年的生命仪式正悄然上演。雪白的蚕宝宝停止啃食桑叶,开始以优雅的 S 形轨迹吐丝,将自己层层包裹。今天,正值小满节气,这个看似普通的时令节点,却与蚕桑文化结下了不解之缘,藏着古人的智慧与浪漫。从蚕宝宝的 “毕业礼” 到热闹非凡的 “轧蚕花”,从古老的蚕神崇拜到融入生活的蚕丝制品,小满节气宛如一把钥匙,打开了江南蚕桑文化的神秘宝库。

在二十四节气中,小满有着独特的 “双面” 身份。在北方,它意味着夏熟作物开始灌浆却尚未成熟;而在南方,尤其是江南地区,小满则被赋予了诗意的别称 ——“蚕节”,堪称蚕宝宝的 “高光时刻”。上海工艺美术职业学院非遗理论与应用创新基地研究员方云指出,小满就像江南蚕桑生活的 “分水岭”,当蚕宝宝开始 “上山结茧”,意味着蚕农们一年中最紧张的 “养蚕季” 即将画上句点。

从科学角度看,蚕的一生要经历卵、幼虫、蛹、成虫四个阶段。在小满时节,进入第五龄末期的蚕宝宝,体内丝腺开始大量分泌丝液。此时温暖湿润、无大风暴雨的天气,为蚕宝宝提供了 “结茧” 的绝佳环境,就像为它们准备了一个天然的 “理想考场”。这场生命蜕变,也让小满成为了蚕宝宝独一无二的 “毕业礼” 时刻。

古人将蚕视为 “天物”,源于养蚕过程的艰辛,由此衍生出了对蚕神的崇拜。早在殷商甲骨文中,就有 “蚕示三牢” 的祭祀记载;西周《周礼》更是规定皇后需 “亲东向躬桑”。而小满恰逢蚕神诞辰,江浙一带的 “祈蚕节” 应运而生。有趣的是,蚕神在不同地域有着不同形象:官方祭祀的 “先蚕” 嫘祖,民间信奉的 “马头娘”,蜀地尊崇的 “青衣神” 蚕丛氏,展现出各具特色的地域文化。

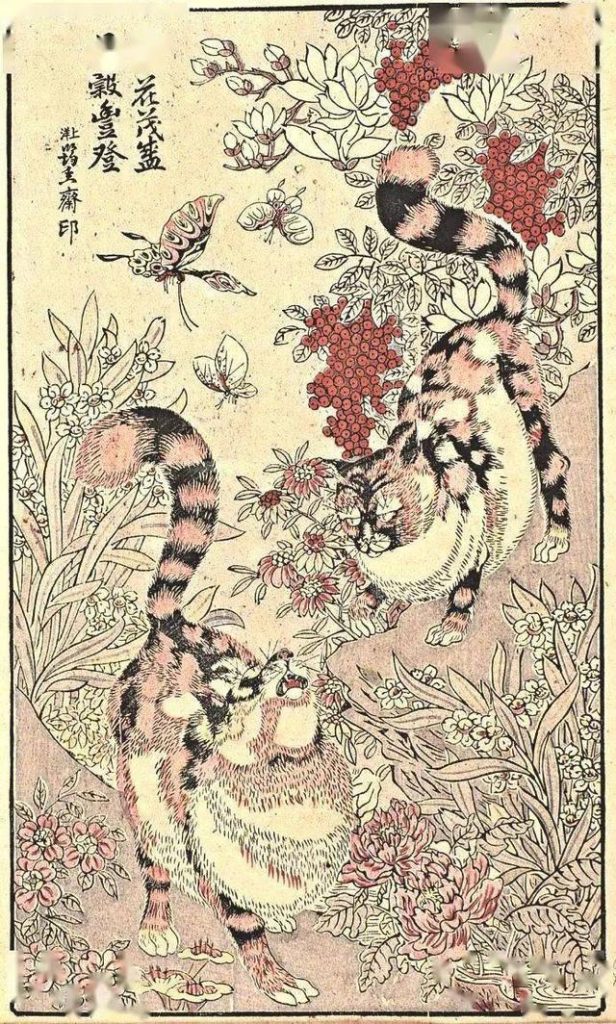

每到小满,“祈蚕节”“蚕花会” 等民俗活动便热闹登场。明清时期,江南蚕农在小满既要忙着收茧,又要举行祭蚕神、谢蚕会等仪式。在上海及周边地区,蚕花会更是备受瞩目,蚕农们簪戴蚕花、虔诚祭祀、举行祈福仪式,一句 “蚕花茂盛,万事如意”,道尽了对蚕茧丰收的殷切期盼。而蚕房门前撒石灰画弓箭、摆放 “蚕猫” 驱鼠、用螺蛳壳驱 “青娘” 等习俗,看似充满神秘色彩,实则是古人智慧的结晶,凝聚着对蚕桑丰收的渴望。

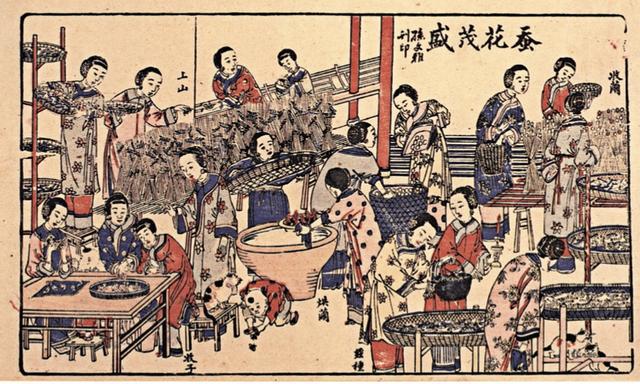

蚕丝被柔软贴身,丝巾轻盈飘逸,丝绸服饰典雅华贵…… 在上海人的生活中,蚕丝制品随处可见。虽然桑蚕农事并非上海的主要产业,但蚕桑文化早已深深融入海派文化的基因。明清时期,湖州生丝经南浔转运至上海,使其成为对外贸易的核心枢纽。开埠后,湖州商人在上海开设丝行,直接与洋商交易,推动了上海蚕桑商业的繁荣,也培养了市民对蚕丝制品的喜爱。上海小校场年画中的《蚕花茂盛、五谷丰登》《蚕花茂盛》等作品,更是生动描绘了蚕桑文化与人们生活的紧密联系。

从蚕宝宝的生命蜕变,到延续千年的民俗活动,再到融入城市记忆的蚕丝文化,小满节气不仅是自然时令的标志,更是一部鲜活的文化史书。它见证了古人的智慧与勤劳,承载着江南地区独特的风土人情,也让我们在现代生活中,依然能触摸到传统文化的温度。