在北京北海公园琼岛湖畔,紧邻琳光殿与分凉阁之处,有一座依山而建的半圆形双层楼体——阅古楼。这里嵌于墙体的《三希堂法帖》石刻,宛如一部镌刻在石头上的书法史诗,承载着厚重的历史文化价值,吸引着无数人探寻其中的书法传奇与文化传承密码。

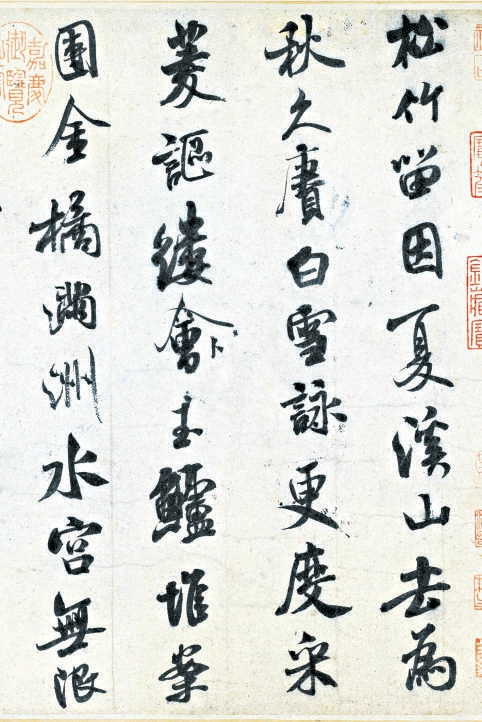

《三希堂法帖》堪称刻帖之翘楚,上起魏晋,下至晚明,汇集名家135位、法书340件、题跋200多段、印章1600多枚,刻石495块,镌字9万余个。其精湛的镌刻技艺,为后世留存了“下真迹一等”的法书面貌。走进阅古楼,仿佛踏入了一座“中国书法博物馆”。

自顺治帝以来,清代帝王对汉文化传统尊崇备至,康熙、乾隆更是其中的杰出代表。康熙自幼每日临池不辍,设立南书房,征集古代名家书迹,编辑丛书、镌刻法帖。乾隆则在位期间天下承平,国库充盈,他以极大热情征集古贤书画遗迹,对内府所藏法书遗迹进行三次大规模整理鉴定,编纂《秘殿珠林》《石渠宝笈》等大型书画著录。1747年,乾隆敕梁诗正、蒋溥等大臣辑录选编,历时三年成三十二卷《御制三希堂石渠宝笈法帖》,即《三希堂法帖》,萃为大观,以公天下。

《三希堂法帖》现存于阅古楼内,共计495块石刻。这些石刻选用质地细腻的青白石为石料,由四位技艺精湛的内府刻工镌刻上石,历经数百年仍呈现出“下真迹一等”的极致效果。它荟萃了内府所藏品相较高且乾隆皇帝钟意的法书遗迹,大多以墨迹为底本摹勒上石,视野自钟繇及至晚明诸家,建立了一个渊源有自、脉络清晰的书学统序,还对作品的名家题跋及鉴藏印迹进行了选择性收录。

国家高度重视这一珍贵文化遗迹,2019年对阅古楼石刻进行整体提升改造,2025年北海公园进一步升级展示方式,为每方刻石附上专属二维码,提升游客观赏体验。这既是国内石刻艺术保护理念与历程的重要见证,也为石刻文物保护与展示提供了宝贵经验。

然而,《三希堂法帖》也并非完美无缺。以米芾的《苕溪诗帖》和杨凝式的《韭花帖》为例,它们在笔锋出入的细腻和姿态、笔画和字的形态镌刻上可圈可点,但在字势和章法上却存在遗憾。《苕溪诗帖》中很多字势被调整为平正之局,奇趣泯去大半,一些明显的收放与字组关系被匀整化处理,使得原本鲜明活泼的对比关系荡然无存,范本价值大打折扣。《韭花帖》在章法上也将原本错落有致的前两行变为完全平齐,字与字之间的关系与墨迹本大相径庭,舍弃了松动中的内在关联和整体中部分的巧妙变化。

自古皇家书法鉴藏喜忧参半,集中的整理、复制有助于历史传承,但也存在一些失误和局限性。《三希堂法帖》中的若干调整虽看似微不足道,但背后却反映出乾隆对汉文化传统的崇敬和对艺文统序的形构。阅古楼的片片青石,将清代书法鉴藏高峰的图景展现给观者,带领人们走进乾隆的艺文世界,感受中华文明的亘古渊深。它不仅是书法艺术的瑰宝,更是文化传承的重要载体,让我们在欣赏书法之美的同时,也能领略到历史的厚重与文化的传承。