老建筑新生命:从工厂监狱到文化遗产保护范本

当杨树浦水厂1883年的铸铁水管仍在输送清澈自来水,提篮桥监狱的囚室铁窗映照着现代法庭的阳光,上海这座城市正悄然书写着20世纪建筑遗产的活化传奇。在第十批中国20世纪建筑遗产名录中,上海以7处入选项目领跑全国——这些曾承载工业文明、司法记忆的建筑群,如今通过创新保护模式,正从”城市锈带”蜕变为”文化富矿”。中国文物学会20世纪建筑遗产专业委员会的专家直言:”上海经验给出了老建筑再生的教科书级样本。”

一、工业遗存的涅槃重生:当百年水厂成活态博物馆

在杨树浦路830号,这座1883年建成的中国首家现代化水厂,正经历最富想象力的转型——

- 技术考古现场:四号车间保留着1930年代英国进口的过滤设备,工作人员通过AR技术将锈迹斑斑的机器还原成运转状态,游客扫码即可看到当年水流净化的全过程。

- 文化双年展空间:大礼堂变身为当代艺术展厅,2024年举办的”工业遗产与生态艺术”展吸引30万人次,设计师用3D打印技术将水处理管道改造成雕塑基座。

- 教育实践基地:厂区开设”水科学工作坊”,中学生可亲手操作复原的早期水泵,年接待研学团队超200组。

二、司法记忆的创新传承:监狱建筑的艺术化改造

提篮桥监狱早期建筑群的保护方案,被视为司法遗产活化的典范:

- 纪念馆与艺术馆共生:曾被盟军用作审判战犯的A楼改造成”和平司法纪念馆”,B楼则引入国际艺术家驻留项目,2024年毕加索版画展在此展出引起轰动。

- 沉浸式历史体验:4000间囚室的”声音考古”项目,通过AI还原1930-1949年间囚犯的日常声响,参观者戴上耳机即可”听见历史”。

- 城市更新样本:监狱外围建筑群被改造为创意园区,保留红砖楼体与铁栅栏的设计,入驻企业必须承诺在空间改造中使用不低于30%的原厂建材。

三、跨学科协作的上海模式

上海7处入选项目背后,是一套独特的保护方法论:

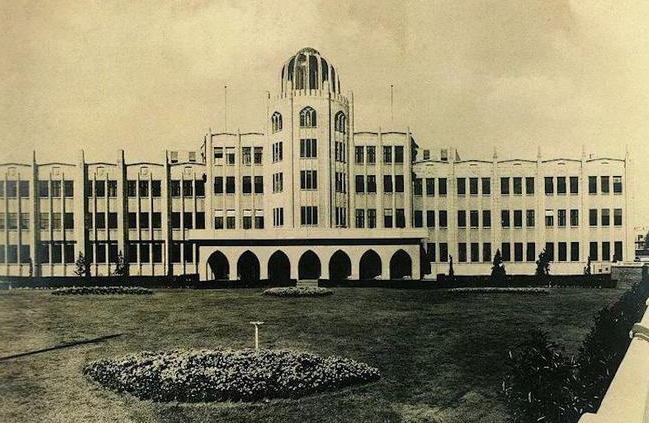

- 结构修复革命:雷士德工学院穹顶加固采用纳米改性混凝土技术,既保持装饰艺术派风格,又将抗震等级提升至8级。

- 数字孪生系统:华亭宾馆通过BIM技术建立建筑信息模型,实时监测8000个结构节点,能耗监测系统每年节约电费超300万元。

- 产学研协同创新:同济大学建筑系与华建集团合作,为黄浦剧场研发”声音记忆系统”,观众入座时可通过座椅震动感受1935年首映式盛况。

四、文化价值的时代重构

这些建筑正在重新定义文化遗产的内涵:

- 教育场域转化:龙柏饭店将欧式园林改造成生态教室,年接待超10万学生开展自然科学研学;其蒙莎式屋顶被改造成露天剧场,上演莎士比亚戏剧。

- 商业价值激活:上海软件园一期保留的环形车道,成为科技企业新品发布的首选场地,每年举办20余场国际发布会。

- 社区共生实验:提篮桥监狱周边社区开设”战犯审判与和平教育”主题咖啡馆,墙面上投影着当年法庭的实时影像与当代国际法庭新闻。

五、全球视野下的上海经验

联合国教科文组织文化遗产专家在考察后指出:

- 技术可行性:上海采用的纤维增强复合材料加固技术,将古建筑修复成本降低40%,相关技术已输出至越南胡志明市殖民建筑群;

- 社会参与度:龙柏饭店改造中,引入”建筑遗产认养”机制,市民可通过捐助指定区域修缮获得命名权;

- 文化IP打造:杨树浦水厂开发的”自来水科普盲盒”已售出50万套,其中包含微型铜制蒸汽阀门模型。

锈带变金矿的启示录:上海给出老建筑新算法

从杨树浦水厂的活态传承到提篮桥监狱的艺术重生,上海探索出一条独特的文化保护路径:

- 价值重构方程式:将”工业遗产=城市包袱”的等式,改写为”工业遗产=文化资本×创新指数”(专家调研显示,活化后的老建筑商业租金提升3-5倍);

- 技术赋能公式:数字技术介入使文物信息留存量提升80%,如雷士德工学院三维建模精度达0.1毫米;

- 社会效益模型:每平方米活化建筑新增就业岗位0.8个,黄浦剧场周边文化消费年均增长25%。

正如项目领衔专家所言:”这些老建筑不再是凝固的历史标本,而是正在生长的文化有机体。”当百年工厂与元宇宙链接,当司法建筑对话国际艺术,上海正以创新实践回答人类共同的文化之问——在疾驰的现代化进程中,我们该如何安放历史记忆?

答案或许藏在上海这些会”呼吸”的建筑里,它们正在书写新的时间简史。