在西南印度洋洋中脊 2700 米深的龙旂热液喷口区,水温接近 400℃的黑色热液喷涌而出,富含剧毒的金属硫化物。然而,就在这片被称为 “深海地狱” 的极端环境中,生活着一种堪称 “生物奇迹” 的生物 —— 鳞角腹足蜗牛。它们身披由铁构成的 “铠甲”,从不主动进食,却能在如此恶劣的环境中繁衍生息。但如今,这种神奇的生物正面临着灭绝的危机,罪魁祸首竟是人类的深海采矿活动。

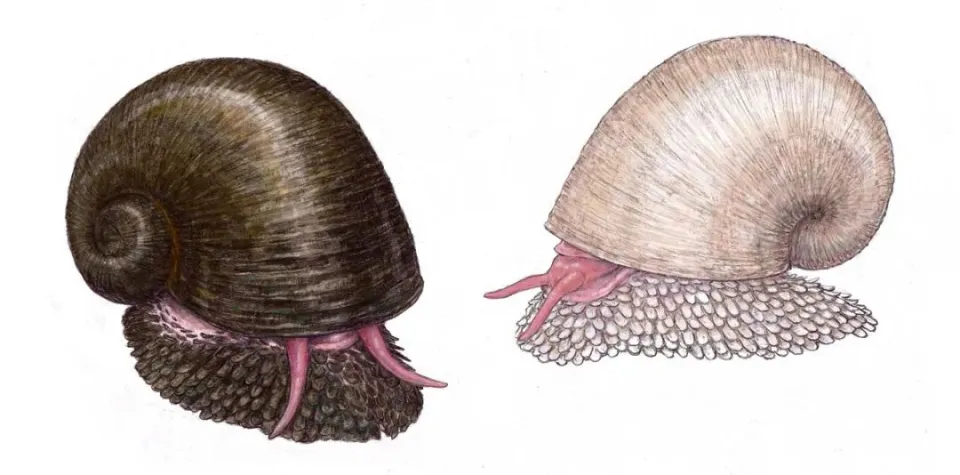

鳞角腹足蜗牛首次被科学界发现是在 2001 年,而直到 2011 年英国考察船采集到样本后,其神秘面纱才被逐渐揭开。它的外形堪称奇特,腹足被数百片几毫米长的黑色骨片覆盖,这些骨片含有硫化铁,这也是它们接触水后会 “生锈” 的原因。更令人惊叹的是,它们拥有双层甲壳,外层是包裹着铁硫化物颗粒的钙质螺壳,能抵御高温和化学腐蚀,内层则由方解石构成,配合中间的有机缓冲层,形成了一套精密的 “防护系统”。

这种蜗牛最特别的地方在于其生存方式。它们没有眼睛,也没有传统意义上的进食器官,而是通过 “养殖” 细菌来获取能量。在其巨大的食管腺中,生活着大量嗜硫 γ- 变形菌,这些细菌能利用热液中的硫化物进行化能合成,为鳞角腹足蜗牛提供营养。为了维持这个 “细菌农场” 的运转,蜗牛进化出了庞大的心血管系统,心脏占身体体积的 4%,血液能缓慢输送氧气和硫化氢等物质,既满足细菌的代谢需求,又通过特殊机制避免自身中毒。

从进化角度看,鳞角腹足蜗牛的 “铁甲” 是基因调控的奇迹。研究发现,它们并没有全新的特殊基因,而是将 5.4 亿年前埃迪卡拉纪就存在的古老基因重新激活并高度表达。例如,控制几丁质代谢的 DMBT1 基因,在普通软体动物中仅有 1-2 个拷贝,而在鳞角腹足蜗牛体内却有 65 个,这些基因的精准调控让它们能合成含铁的骨片和甲壳,将有限的基因资源发挥到了极致。

然而,这种在极端环境中挣扎了数亿年的生物,如今却难敌人类的开采计划。鳞角腹足蜗牛的栖息地仅分布在西南印度洋的三个热液喷口区,总面积不到 0.02 平方千米。而这些区域恰好富含铜、锌等矿产资源,成为深海采矿的目标。2019 年,鳞角腹足蜗牛被列入世界自然保护联盟红色名录,成为首个因深海采矿而濒危的物种。

科学家们对此忧心忡忡。热液喷口区虽然环境恶劣,但却是深海生物多样性的 “热点区域”,其生物量可与珊瑚礁和热带雨林相媲美。鳞角腹足蜗牛作为该生态系统的标志性物种,其灭绝可能引发连锁反应,破坏整个热液生态系统的平衡。更重要的是,它们独特的基因机制和生物矿化能力,对材料科学和医学领域都有重要的研究价值,一旦灭绝,这些宝贵的科学资源也将永远消失。

目前,国际社会对深海采矿的监管仍处于起步阶段,相关的保护措施尚未完善。环保组织和科学家们呼吁,在进行深海采矿前,必须进行全面的环境评估,建立保护区,避免对鳞角腹足蜗牛等特有物种造成不可逆的伤害。

鳞角腹足蜗牛用数亿年的进化证明了生命的顽强,却在人类的发展面前显得如此脆弱。保护这种 “铁甲蜗牛”,不仅是在保护一个物种,更是在守护地球生命演化的奇迹,以及深海生态系统的未来。希望在人类的共同努力下,这种能在 “地狱” 中生存的生物,不会因为人类的贪婪而从地球上永远消失。