在无垠宇宙的深邃黑暗中,有两张来自遥远深空的 “明信片”,跨越了 59 万千米的浩渺距离,于 7 月 1 日呈现在世人眼前。国家航天局当日发布了天问二号探测器在轨拍摄的地月影像图,这两张照片不仅是科技实力的见证,更如同一扇窗口,让我们得以从全新视角审视我们的家园与近邻。此时,天问二号已在太空中孤独飞行超 33 天,与地球的距离已超过 1200 万千米,却仍源源不断地为我们带来宇宙的奥秘。

探测器 “慧眼” 捕捉地月倩影

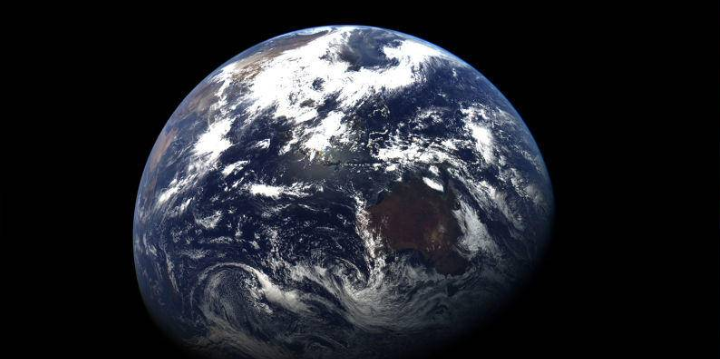

此次发布的影像图由天问二号探测器配置的窄视场导航敏感器拍摄。5 月 30 日 13 时,当探测器与地球相距约 59 万千米时,它对准地球,拍下了这张珍贵的彩色地球影像图。科研人员对原始图像进行了辐射校正、红绿蓝(558 – 631nm、500 – 573nm、434 – 477nm)三波段图像配准和彩色合成处理,还原出地球那熟悉而又陌生的蓝色轮廓。在这张图中,地球犹如一颗镶嵌在黑色天鹅绒上的蓝宝石,海洋的深邃蓝与陆地的斑驳绿交织,白色的云层如同轻柔的纱幔,缓缓飘动。

两小时后的 15 时,天问二号将镜头转向月球,在同样约 59 万千米的距离处,获取了月球的全色影像图。经过辐射校正处理后,月球表面那坑洼不平的陨石坑、绵延的山脉和广袤的月海清晰可见。每一个陨石坑都诉说着数十亿年来太阳系的沧桑变迁,它们是宇宙岁月留下的深刻印记。

万里征途,天问二号稳步前行

天问二号于 5 月 29 日凌晨 1 时 31 分,搭乘长征三号乙 Y110 运载火箭,从西昌卫星发射中心拔地而起,开启了这场漫长的星际之旅。其主要任务目标是对小行星 2016HO3 进行探测、取样并返回地球,此后还将对主带彗星 311P 开展科学探测。目前,探测器已在轨运行超 33 天,与地球距离超 1200 万千米,所有系统均运行稳定,工况良好。

在飞向小行星的约 1 年时间里,天问二号需完成一系列复杂操作,包括深空机动、中途修正等。此次地月影像图的成功拍摄与回传,验证了探测器的光学成像系统、数据传输系统等关键设备的良好性能,为后续任务的顺利推进奠定了坚实基础。这意味着天问二号正沿着预定轨道稳步前行,如同一位坚定的星际使者,向着未知的宇宙深处进发。

探索宇宙,拓展人类认知边界

天问二号拍摄的地月影像图意义非凡。一方面,它为研究地球和月球的演化提供了新的视角和数据。通过分析地球在太空中的反射光谱和云图分布,科学家可以深入了解地球的气候系统和生态环境变化。而月球影像图则有助于研究月球的地质构造和起源,进一步揭示月球形成之谜。

另一方面,这一成果展示了我国在深空探测领域的强大实力。天问二号任务技术难度大,工程风险高,包含 13 个飞行阶段。但我国科研团队凭借自主创新,攻克了多项关键技术,使天问二号具备了对小行星和主带彗星进行高精度探测的能力。这不仅推动了我国行星科学的发展,也为未来更深远的星际探索积累了宝贵经验。

随着天问二号继续在宇宙中翱翔,我们期待它能带回更多来自遥远天体的珍贵数据和影像,如同开启一封封来自宇宙深处的信件,为人类拓展对宇宙的认知边界,照亮我们探索宇宙的漫漫征途。