紫禁城的红墙高耸入云,将无数女子的青春与命运牢牢禁锢。在这座金碧辉煌却又冰冷刺骨的宫城里,清朝妃嫔们如同精致的提线木偶,看似锦衣玉食、尊贵无比,实则时刻游走在权力的刀锋边缘。她们的生存之道,远比影视剧中的宫斗戏码更为复杂诡谲,每一步都藏着对人性的洞察与对规则的敬畏。

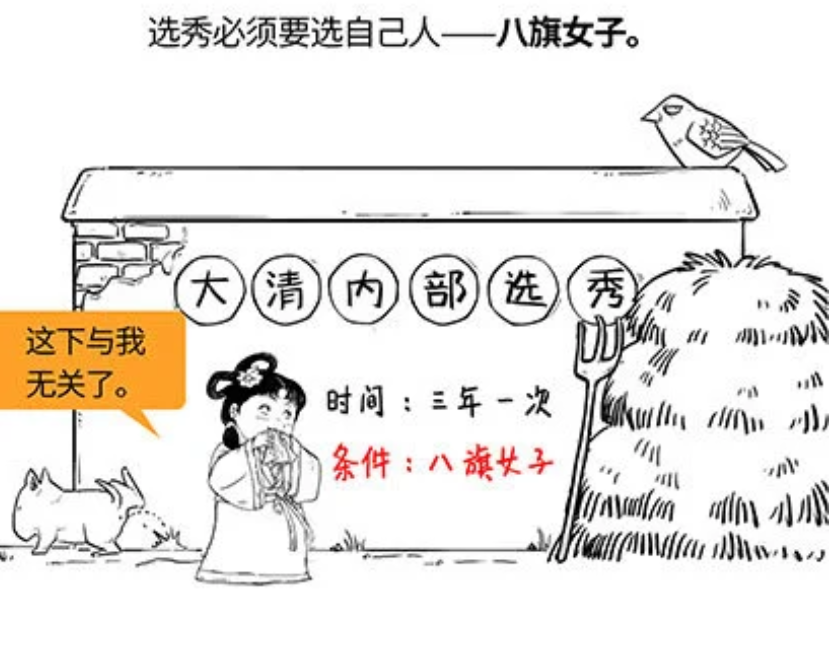

出身,是妃嫔们踏入宫廷的第一张入场券,也是决定其初始地位的关键筹码。镶黄旗出身的孝贤纯皇后富察氏,凭借显赫的家族背景,从潜邸时期便深得乾隆帝敬重,她的家族在朝堂之上势力盘根错节,这为她稳固后位提供了坚实后盾。而包衣出身的令妃魏佳氏,虽起点低微,却凭借内务府选秀的机会入宫,最终逆袭成为皇贵妃,其背后离不开对宫廷规则的精准拿捏。在等级森严的清朝后宫,旗籍高低、家族势力如同无形的阶梯,决定了妃嫔们能站到何种高度。

容貌与才情是打开帝王心门的钥匙,但绝非长久之计。光绪帝的珍妃自幼接受新式教育,能歌善舞且思想开明,一度成为光绪帝的精神寄托。她曾凭借独特的魅力获得专宠,却因触碰 “后宫不得干政” 的红线,最终落得被推入井中的悲惨结局。相比之下,慈禧太后年轻时凭借 “少而慧黠,嬛艳无匹侪” 的容貌入宫,更懂得在咸丰帝面前藏锋露拙,在政事讨论中只以 “婉言进谏” 的方式展现智慧,既讨得帝王欢心,又避免引起忌惮。可见,在帝王眼中,美貌是点缀,分寸感才是长久的通行证。

在复杂的后宫关系网中,“抱团取暖” 与 “明哲保身” 同样重要。乾隆朝的愉妃珂里叶特氏,一生不争不抢,却因儿子永琪深得帝心而稳居高位。她从不参与妃嫔间的明争暗斗,甚至在其他妃嫔失势时也保持距离,这种 “不粘锅” 的姿态反而让她在波诡云谲的后宫中安然度过 67 年。而慈安太后与慈禧太后的 “两宫垂帘”,则是权力联盟的典型案例。二人虽出身、性格迥异,却在共同的政治利益面前达成默契,联手稳定了咸丰帝驾崩后的动荡朝局。后宫之中,没有永远的敌人,只有永远的利益,懂得审时度势地选择盟友,是妃嫔们保全自身的重要法则。

母凭子贵,是后宫女子打破命运枷锁的终极武器。康熙帝的德妃乌雅氏,因生下雍正帝胤禛,从普通宫女一步步晋升为皇贵妃,死后更被追封为孝恭仁皇后。而乾隆帝的继后那拉氏,虽贵为皇后,却因未能诞下嫡子,加上与皇帝的矛盾激化,最终落得 “不废而废” 的下场,死后连独立的陵寝都没有。在 “不孝有三,无后为大” 的封建礼教下,子嗣不仅是家族延续的希望,更是妃嫔在后宫立足的根本。

深宫中的生存法则,本质上是对人性欲望的克制与利用。那些能够在红墙内安享天年的妃嫔,并非都拥有倾世容颜或强大背景,更多的是懂得在权力漩涡中保持清醒 —— 既不过分贪恋帝王的宠爱,也不轻视每一个潜在的威胁;既会用柔情化解危机,也能以智慧规避陷阱。她们的故事,不仅是一段段个人的命运沉浮,更折射出封建皇权下女性的无奈与抗争。如今,当我们回望那些尘封在史料中的名字,看到的不仅是后宫的恩怨情仇,更是一部关于生存、选择与人性的启示录。