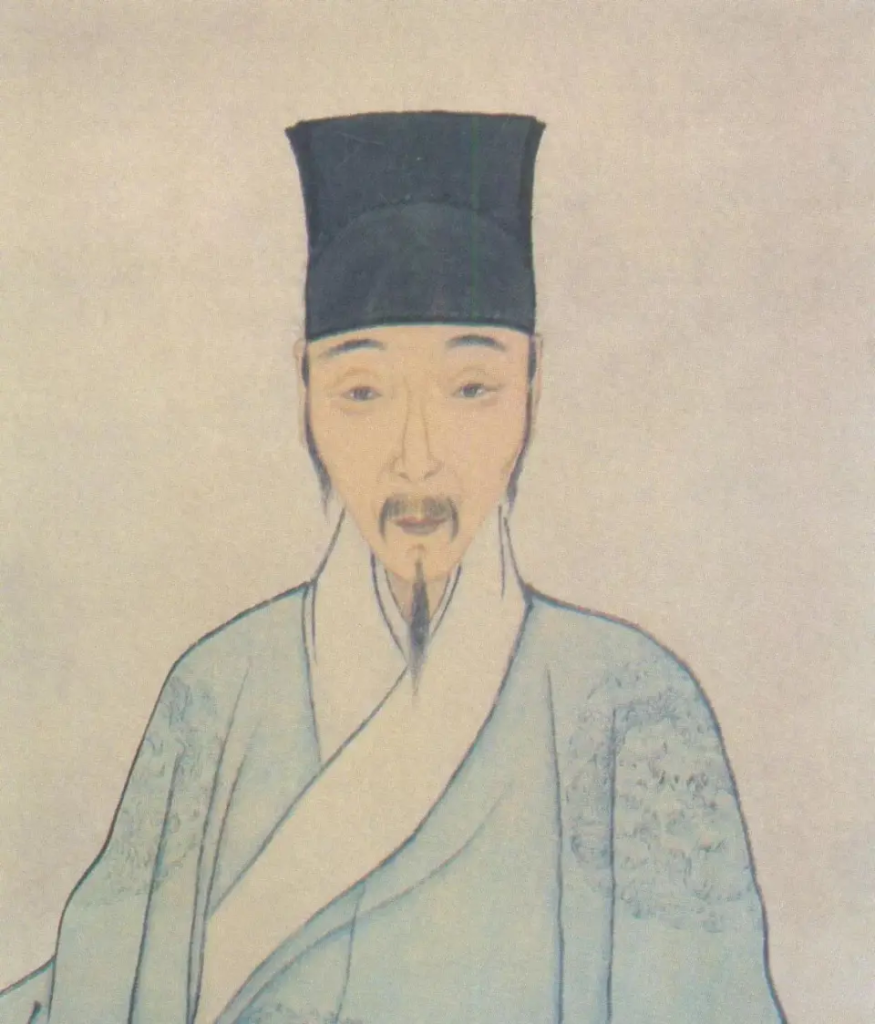

1664 年秋,宁波城的百姓簇拥在街道两侧,望着那个头戴方巾、身着葛布长衫的囚徒。当看清他一身未改的明朝衣冠时,已剃发留辫的人们不禁潸然泪下。这个被清军押解的犯人,正是坚持抗清近 20 年的张煌言。面对浙江提督张杰 “等你很久了” 的嘲讽,他坦然回应:“国亡不能救,死有余罪,今日速死而已!” 这一刻,这位军事上屡败屡战的孤臣,以生命为笔,在历史上写下了 “道德无敌” 的璀璨一笔。

张煌言的抗清之路,从一开始就注定布满荆棘。1645 年,25 岁的他还是个未入仕途的举人,却在清军南下时毅然举起反旗。与郑成功联兵北征长江的 1659 年,曾是他军事生涯的巅峰 —— 拿下芜湖,收复 30 余座城池,长江两岸一度传檄而定。但郑成功在南京城外的轻敌溃败,让他瞬间陷入孤立无援的绝境。三千水军被清军夹击,最终只剩他与一名随从徒步两千余里退回海上。此后数年,他的队伍在围剿中不断溃散,从长江流域退到浙东海岛,军事力量日渐式微,却始终未放下手中的剑。

支撑他走到最后的,不是军事优势,而是近乎执拗的道德坚守。当两江总督郎廷佐拘禁他的妻儿作为人质时,他回信明志:“忠臣不恤其家”;父亲去世,他强忍悲痛坚守战场,留下 “父死不能葬” 的终生遗憾;部将劝他纳妾,他严词拒绝:“妻子身陷囹圄,我岂能负她?” 在南明政权内讧不断、降将如潮的乱世,他如一株孤松,始终挺立在道德高地。他效仿文天祥,在诗中明志:“叠山迟死文山早,青史他年任是非”,甚至怼得劝降的清廷官员无地自容:“你不必以留梦炎自居!”

这种道德洁癖,让他在军事上的每一次失败都更显悲壮。1662 年,永历帝被杀、郑成功病逝、鲁王去世,南明的最后一丝希望破灭。张煌言遣散残部,隐居舟山荒岛,床头悬剑,床下备棺,早已做好了最坏的打算。1664 年七月,两名伪装成僧人的密探找到了他的藏身之处。被捕时,他试图拔剑自刎却被绊倒,这个未能如愿的动作,恰如他一生的写照 —— 有心杀贼,无力回天,却从未屈服。

在杭州狱中,张煌言成了市民争相瞻仰的对象。人们买通狱卒求他题字,而他写得最多的,是文天祥的《正气歌》。九月初七,刑场之上,他拒绝下跪,望着凤凰山叹一声 “好山色”,吟出绝命诗:“大厦已不支,成仁万事毕。” 这一刻,军事上的屡屡失利已不再重要,他用生命完成了对 “忠义” 二字的终极诠释。而他的妻儿早已在数日前被害,却无人敢将消息告知,这份刻意的隐瞒,反倒成了残酷现实中对他最后的温柔。

史家言:“煌言死而明亡。” 这个从未在明朝做过官的举人,用 20 年的抗清生涯,为一个逝去的王朝画上了句号。他或许不是成功的军事家,却以 “宁为玉碎” 的气节,成为明清易代之际最耀眼的道德恒星。当后世回望那段动荡的历史,记住的不仅是王朝更迭的硝烟,更是张煌言们用生命捍卫的精神火种 —— 这种 “军事上无力,道德上无敌” 的坚守,恰是一个民族在绝境中永不熄灭的灵魂之光。