在文化遗产保护的浪潮中,“非物质文化遗产” 的认定与传承始终备受关注。近日,关于 “福州传统妆束技艺(三条簪)” 的非遗身份引发了广泛争议,其中一个核心疑问是:既然已灭绝,为何还能被认定为非遗?这一争议背后,不仅涉及对非遗概念的深度解读,更关乎文化传承的本真性与可持续性。

此前,有文章对 “福州传统妆束技艺” 的非遗评审认定提出质疑。作者曾误以为该技艺仅为区级非遗,后经提醒,发现其已被列入福州市第八批市级非遗名录。值得注意的是,从区级到市级非遗的 “晋升” 速度极快,从公布区级名录到推荐市级名录仅间隔 39 个自然日,整个流程走完甚至未超过一个季节。这一速度难免让人对其评审过程产生疑虑。

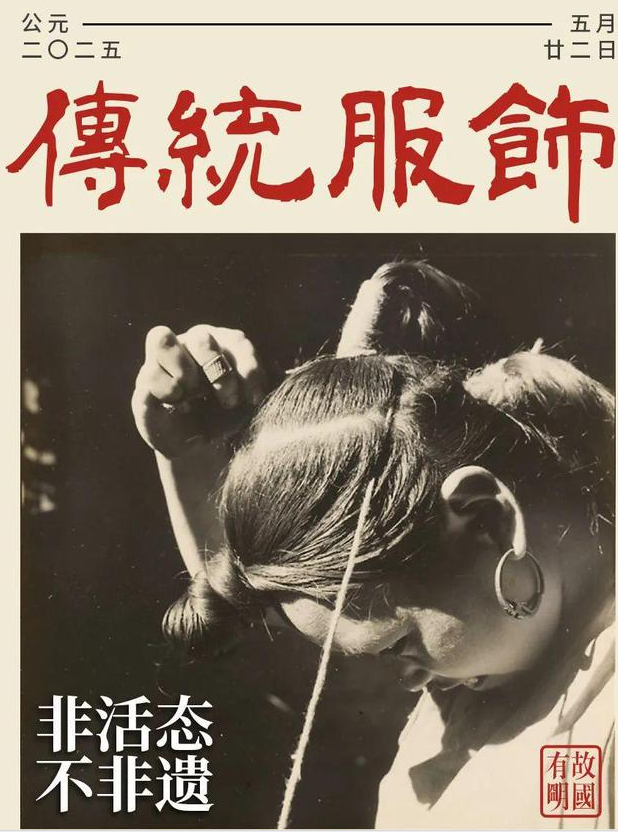

反对者强调,“福州三条簪” 是被强行灭绝,并非自然消亡。但无论其灭绝原因如何,目前其处于非活态、无生态的状态却是不争的事实。非遗的本质在于活态传承,这一点在非遗法以及众多非遗理论书籍中均有明确阐述。非遗需要 “世代相传”,既要 “传”,也要有 “遗留”。若传承中断,仅存物质性的遗存,便失去了非遗的核心价值。

以黄某辉为例,其声称家传的簪子只是物质,且不完整,其中两根还是从古玩店淘来的。仅凭这样的物质积累与传递,远不足以支撑非物质文化的传承。若以此为标准,古玩城和古董拍卖行岂不成了非遗传承的核心场所?

此外,郁达夫、冰心等对 “福州三条簪” 的提及,以及相关老照片,都只是静态的片段式历史记忆,缺乏技艺记录和田野调查,无法构成非遗传承的有效依据。同样,仅凭旧照 “照葫芦画瓢” 申请非遗更是站不住脚,否则北京拥有更丰富图像资料和物质完整度的相关元素,也可轻易申遗。

活态、生态的非遗传承依靠人,包括掌握精湛技艺的传承人和参与民俗文化的集体传承者。而模仿者和景区打卡游客显然不属于此类。此外,“福州传统妆束技艺” 被归为 “传统技艺” 类别,与蟳埔簪花(属 “民俗” 类别)不同,这一归类也引发质疑。“传统技艺” 强调技艺的精湛性与工艺流程的完整性,而目前所呈现的 “三条簪” 制作,似乎难以达到这一标准。

从文化空间和民俗类别来看,非遗项目重视文化空间的载体作用,具有高度综合性。“蟳埔女习俗” 作为国家级非遗项目,涵盖服装、居住环境、婚俗等多方面,而旅游化的簪花只是其中极小一部分。将单一旅游消费产品当作非遗项目,无疑是本末倒置。

在非遗申报过程中,部分地方政府存在利益驱动行为,将扩大地方知名度、打造旅游产品等功利目的置于文化遗产保护之上。这种对学术标准的把握滑移和执行不严,可能导致随意认定、错误认定等问题。福州并非没有优秀的民俗类国家级非遗项目,如 “畲族服饰”,因此不应舍本逐末。

对 “福州三条簪” 非遗身份的质疑,反映出当前非遗保护中存在的诸多问题。我们必须重新审视非遗的本质与价值,确保非遗认定和传承的科学性、严谨性与本真性,让真正的非遗文化在现代社会中得以活态传承,而非沦为商业利益的附庸。