在人情冷暖交织的世间,金钱借贷常常如同一块试金石,考验着人与人之间的情谊。而近日,发生在北京的一起借贷纠纷,宛如一颗投入平静湖面的巨石,激起千层浪,让 “父债是否子还” 这一古老话题再度成为社会热议的焦点。

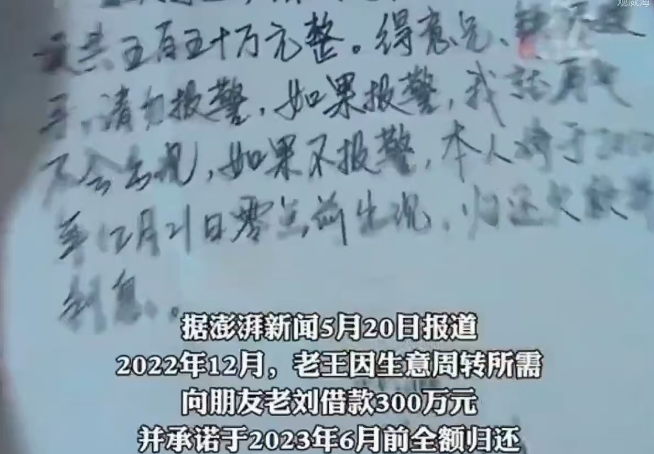

故事的主人公老刘,是一位重情重义之人。他与老王,这段长达 40 多年的友情,在岁月的长河中本应愈发醇厚。2022 年 12 月,当老王因生意周转困难,心急如焚地向老刘开口借 300 万时,老刘没有丝毫犹豫。在他心中,40 多年的交情如同坚固的磐石,兄弟有难,伸出援手是义不容辞的责任。当然,理智告诉他,正规手续不能少,于是双方郑重地签订了《借款协议》,白纸黑字约定好,老王借用半年,于 2023 年 6 月前全额归还。

然而,世事难料,命运的齿轮开始无情转动。到了还款日,老王的生意不仅没有起色,反而彻底破产。曾经的意气风发不再,取而代之的是面对债务时的窘迫与无赖。老刘的追债,换来的是老王恶劣的态度,曾经亲如兄弟的两人,关系瞬间降至冰点。谁能想到,仅仅两个月后,老王突发心梗,匆匆离世,给这场债务风波蒙上了一层更为复杂的阴影。

老刘听闻老友去世,心中五味杂陈。惋惜之余,他也不得不为自己的 300 万担忧。经了解,老王留下了 3.6 万存款和一套价值 70 万的房产。虽说这些资产与 300 万债务相比,只是杯水车薪,但能挽回一点损失是一点。于是,老刘满怀期待地找到老王的儿子小王,期望他能秉持 “父债子还” 的传统观念,承担起还款责任。

可让老刘大跌眼镜的是,小王的态度异常蛮横,对还钱一事坚决拒绝。老刘多次登门讨债,都被小王无情地拒之门外。在一次激烈的争吵中,小王甚至口出狂言:“我爸借的钱凭啥找我要?有本事你去墓园找他!” 这句话如同一把利刃,深深刺痛了老刘的心,也让他意识到,这场追债之路将无比艰难。

无奈之下,老刘又辗转联系上老王的前妻,希望能从她那里找到一丝转机。可老王前妻的回应,让老刘最后的希望也破灭了。她明确表示,自己与老王早在 2016 年就已离婚,而这笔借款发生在 2022 年 12 月,并非夫妻共同债务,与自己毫无关系。

走投无路的老刘,在愤怒与绝望中,于 2023 年 9 月毅然将小王告上法庭。法庭上,老刘据理力争,认为小王既然继承了老王的遗产,就理应承担相应债务。而小王却狡辩称,自己已经放弃继承,自然无需承担这笔债务。

一时间,社会舆论纷纷扬扬。有人认为,父债子还天经地义,小王的行为违背了道德准则;也有人主张,在现代法律体系下,应该严格遵循法律规定,以遗产实际价值为限清偿债务。

最终,法院依据《民法典》第 1161 条 “继承人以所得遗产实际价值为限清偿被继承人依法应当缴纳的税款和债务。超过遗产实际价值部分,继承人自愿偿还的不在此限” 的规定,做出了判决:老王去世后留下的 70 万元房产和 3.6 万元存款,共计 73.6 万元,小王作为继承人需在此范围内承担债务清偿责任。尽管小王声称放弃继承,但由于他实际控制着这些遗产,法院认定他仍需在管理遗产范围内协助偿还债务。

这一判决,既维护了债权人老刘的合法权益,又遵循了法律的 “有限清偿” 原则,避免让小王承担超出遗产范围的债务。它如同一记警钟,提醒着人们:在人际交往中,诚信与责任是基石,切不可因一时的利益,破坏情谊,践踏法律。同时,对于债权人而言,增强风险意识,在出借资金时做好周全的风险防范措施,才能避免陷入类似的困境。在法律与道德的天平上,我们都应找准自己的位置,守护公平正义与人间真情。