“皮肤上的小红点到底是普通色素沉着,还是可能癌变的痣?” 周末上午 10 点,28 岁的晓文盯着镜子里的自己,已经整整一天没吃饭。这种因身体细微变化引发的极致焦虑,让她在两年间瘦了 40 斤,频繁往返医院却查不出 “病因”,最终被确诊为疑病症。如今,像晓文这样 “没病找病” 的年轻人越来越多,他们被对健康的过度担忧裹挟,陷入反复就医、自我怀疑的循环,而这份不被理解的 “孤独病症”,正悄悄改变着他们的生活轨迹。

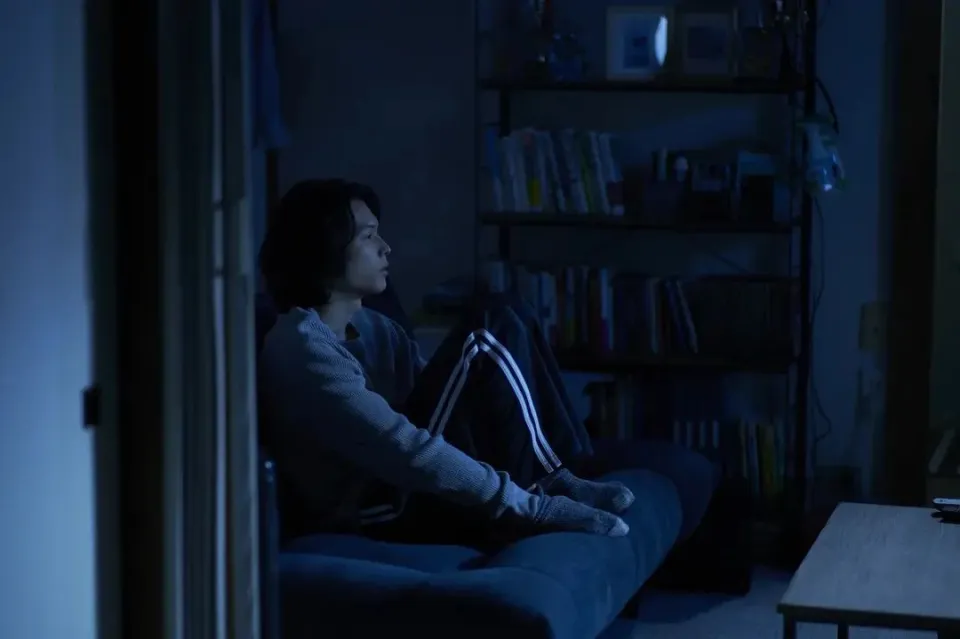

疑病症,又称疑病性神经症,曾多发生在对健康过度焦虑的老年人身上,如今却逐渐成为年轻人的 “心理困扰”。晓文的经历颇具代表性,她的疑病症状始于 2020 年疫情期间,对死亡的恐惧让她开始密切关注身体变化,任何异常都能引发警觉。2022 年患上 “灼口综合征” 后,她彻底踏上 “寻医之旅”:体重变轻怀疑是肠胃癌,头疼两周走遍脑科、骨科等科室,身上的痣反复检查仍不放心,甚至转向 AI 询问 “痣痒是否会癌变”。仅去年一年,她平均每月至少进出医院两次,外贸翻译的工作频频出错 —— 文件漏填关键信息、忘记领导交代的任务,曾经能共情外界的情绪也被焦虑吞噬,“我被困在自己身体的迷宫里,再也无力回应外面的世界”。

28 岁的菲菲同样深受其扰,从高二起就被疑病困扰。深夜突如其来的心悸,让她坚信自己即将猝死,反复做心电图却次次正常;后来,她开始恐惧癌症、渐冻症、狂犬病等 “绝症”,身体任何一点异常都会被放大,陷入 “对照症状、匹配绝症” 的强迫循环。40 岁的郭森则在 2023 年迎来 “最昏暗的时光”,一次体检查出肾上腺增生后,他一天内看了内分泌科、肠胃科、骨科、甲乳科四个科室,做肠胃镜前坚信自己得了胃癌,即便检查结果正常,仍无法打消疑虑。频繁就医让他身心俱疲,连 5 岁儿子的陪伴都无力回应,“最孤独的是没人能理解,朋友说‘你怎么会这么想’,可我需要的是有人说‘我懂’,而不是硬把我拽到阳光里”。

清华大学玉泉医院精神科主治医师申晨煜指出,疑病障碍属于躯体化障碍谱系疾病,患者会将微小症状灾难化,通过反复就医、频繁检索病症信息等 “安全行为” 缓解焦虑,却往往适得其反。这些年轻人的疑病背后,藏着复杂的诱因:疫情带来的死亡恐惧、至亲离世的心理创伤、社会压力下的情绪压抑,都可能成为 “导火索”。晓文在外婆和妈妈相继去世后,曾确诊强迫症、抑郁症和轻微焦虑症,却因父亲一句 “别想太多” 压抑情绪,最终导致病情恶化;郭森则表示,生活中的压力与对健康的未知恐惧,让他难以控制地 “过度关注身体”。

更让患者痛苦的是 “不被理解”。疑病症没有骨折、外伤那样显而易见的 “疼痛证据”,当患者倾诉自己被恐惧吞噬时,常被贴上 “庸人自扰”“想多了” 的标签。晓文身边最亲近的朋友,六年过去仍无法真正理解她;郭森的母亲和妻子,也觉得他的担忧 “不是什么大事”。这种错位的沟通,让越来越多患者选择沉默,将惶恐藏在心底,陷入更深的孤独。

如今,越来越多年轻人被疑病症困扰,他们的生活被焦虑打乱,身心承受着双重压力。专家呼吁,社会应多关注年轻人的心理健康,给予疑病患者理解与包容,而非简单否定;患者也可通过专业心理干预、调整生活节奏等方式缓解症状。只有当 “看不见的痛苦” 被看见,这些陷入 “疑病困境” 的年轻人,才能慢慢走出身体的 “迷宫”,重新拥抱正常生活。