“盘中何所有?苜蓿长阑干”——《二刻拍案惊奇》中这句诗,道尽了明代儒学教官的清寒处境。在明清小说里,他们或是用一只鸡招待 20 余客却只见萝卜的窘迫者,或是见到大象竟感叹 “祭孔的猪羊有这般肥大便好” 的馋食者,这些诙谐记载的背后,是这个群体收入微薄、地位尴尬的真实写照。近日,浙江师范大学江南文化研究中心研究员赵瑶丹结合史料与文学作品,还原了明代儒学教官的收入图景:从仅够糊口的俸米,到差异悬殊的折银补贴,再到游走于合规与贪腐边缘的 “常例”,他们的收入状况不仅折射出明代官俸制度的缺陷,更勾勒出传统教育者在理想与现实间的挣扎。

明代儒学教官的收入核心是 “俸米”,但这份俸禄低到难以维持体面生活。明初在全国府、州、县广设官学,府学教授每月俸米 5 石,州学正 2.5 石,县教谕与各级训导仅 2 石,而当时江南长工一年就要消耗 5.5 石米,底层教官全年俸米勉强够养活四五口人。更糟糕的是,明代官俸推行 “折色” 制度,六成到八成的俸米会折算成 “大明宝钞” 发放。随着宝钞急剧贬值,教官实际能拿到的 “本色米” 仅剩二到四成,宣德年间官员孔友谅曾痛陈:“其余大小官自折钞外,月不过米二石,不足食数人”。即便到了明中后期,少数地区为教官每月增 1 石米,也不过是杯水车薪,医学、阴阳学等专门学校的教官更是连俸禄都没有,近乎差役。

到了明代中晚期,随着赋役制度改革,官俸逐渐折银发放,但各地折算标准差异极大,直接造成教官收入 “天差地别”。万历时期,常州府 1 石米可折银 1 两,府学教授年俸 60 石米能折银 60 两;而太平府 1 石米仅折银 5 钱,同品级教授年俸实得仅 30 两,差距整整一倍。除了正俸,部分地区还会发放补贴,常熟县学教官每年可领斋夫银 24 两、雇马银 9 两、膳夫银 5.2 两,叠加后收入可观;而汉川县教官除俸米外,仅有门子银 5 两,寒酸不已。有些地区还会额外 “加薪”,如通州增发租轿银 12 两,高邮州增发伞夫银 5.6 两。据测算,明代普通人年均收入约 10.8 两,汉川县学教官年收入 26.6 两(约 2 人年薪),无锡县学教官年入 53 两(近 5 人年薪),常州府学教授更是高达 77 两(7 人年薪),收入差距因地域财政政策拉开巨大鸿沟。

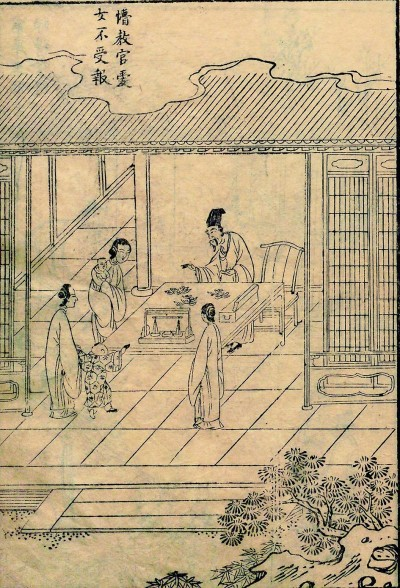

在正俸与补贴之外,“常例” 成为明代儒学教官重要的收入补充,甚至在明初被默许为合法收入。所谓 “常例”,主要是学生赠送的 “束脩” 与 “节礼”,朱元璋曾表示,生员家属向教官赠礼 “是彰师之善教,儒者至此以为光荣”。《醒世姻缘传》中的薛振,就靠三任教官积攒的束脩勉强度日;部分偏远地区的教官,甚至无需到任,仅凭谕帖就能从生员廪粮中扣取常例。但随着时间推移,“常例” 逐渐异化为勒索工具,《醒世姻缘传》中的训导单于民,借新生入学索要 “堂上常规”“斋里旧例”,还让家人索要 “小包”“体己”,逼得贫寒生员典田卖地。这种畸形收入模式,既是低俸制度的产物,也严重腐蚀了师道尊严,让教官群体陷入 “清浊难辨” 的困境。

从南京国子监祭酒年入超 168 两的优渥,到地方训导挣扎在温饱线的窘迫;从合法的束脩节礼,到贪婪的公然勒索,明代儒学教官的收入图景复杂而矛盾。赵瑶丹指出,这一群体的收入状况,本质上是明代官俸制度、地方财政与社会风气共同作用的结果 —— 低品秩与薄俸禄的制度设计,让他们难以维持体面;地域差异极大的补贴政策,加剧了收入分化;而 “常例” 的存在,既缓解了部分人的生计压力,也为贪腐提供了温床。这些看似琐碎的收入细节,不仅还原了明代教育者的真实生存状态,更成为观察明代社会制度与人性的独特窗口。