自 “采药昆仑” 石刻引发关注两月余,学界围绕其真伪的讨论始终热度不减 —— 文字学、文物学学者多倾向信其为真,书法学、金石学专家却频频提出质疑。近日,北京大学博雅特聘教授、中国书法家协会理事祝帅从书法风格入手,抛出关键疑问:这块被部分观点认为可能属秦汉时期的石刻,竟多处出现魏晋以后才形成的 “魏晋新体” 书风特征。从横画上斜到重心上提,再到中宫收紧,这些本应在王羲之时代后才流行的书写习惯,为何会出现在 “昆仑石刻” 中?这一发现,为这场真伪辩论增添了重要的书法史依据。

要理解这一质疑的核心,需先厘清 “魏晋新体” 的书法史意义。祝帅介绍,魏晋时期是汉字书写的 “革命期”,此前书法以古朴苍茫为主流,而 “魏晋新体” 开创了妍媚娟秀的风格,孙过庭将其概括为 “古质而今妍”。这一新风尚以王羲之书风为代表,确立了左低右高、重心上提、中宫收紧等结字特征,此后千余年始终主导书坛,即便颜真卿的 “篆籀气”、清末碑学也未能撼动其主流地位。更关键的是,这些特征在魏晋之前的篆、隶书中极为罕见,秦汉刻石更是鲜少出现 —— 这正是 “昆仑石刻” 引发质疑的核心逻辑:若石刻确为秦汉时期遗存,为何会带有后世书风的 “痕迹”?

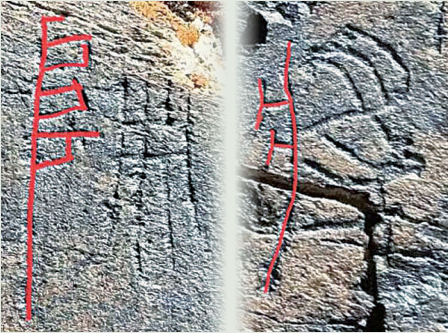

祝帅从书法细节中找出三大关键破绽。其一为 “横画上斜” 特征。在楷书形成前,秦汉篆、隶的横画多为水平式,接近 0 度倾斜;即便早期楷书如钟繇作品,横画斜意也不明显,直到王羲之时代及北朝龙门二十品、郑文公碑时期,横画向右上方倾斜才成为主流。但 “昆仑石刻” 中,“皇”“帝”“以” 等字的横画,与竖画相交处竟出现 5 度甚至 10 度以上的角度差,这种斜度在秦汉刻石、诏版、权量中极为罕见,反而与清代赵之谦等书家的篆隶书风格相似。

其二是 “重心上提” 的结字习惯。魏晋之前,由篆书演变而来的隶书,受篆书写法影响,字的重心普遍偏下;“魏晋新体” 则将重心上提,让长笔画伸展,形成新美学范式。而 “昆仑石刻” 中,“陯” 字的 “阝” 偏旁尤为可疑 —— 三个 “口” 集中在上半部分,下方竖笔拖得极长。祝帅指出,秦篆中 “阝” 偏旁的竖笔本就较短,这种上紧下松的写法,明显是受楷书影响的后世特征;类似的还有 “将” 字左旁 “爿”、“卯” 字左右方框,均将部件集中于竖画上半部,与秦汉时期的结字习惯截然不同,反倒更接近宋代乃至清代篆书家的写法。

第三个破绽是 “中宫收紧” 的审美范式。这一特征同样源自 “魏晋新体”,指通过压缩字的中部空间,延长四端笔画,且多遵循 “上小下大” 分布。“昆仑石刻” 中的 “里” 字,上部 “田” 字空间被刻意压缩,外部留白增多,更接近现代写法而非秦汉篆书;“车” 字写成 “一、田、一” 三部件,中间 “田” 字最小、底部横画最长,与秦代 “车” 字对称结字差异明显;“帝” 字宝盖左右两画呈 “收腰裙摆状”,这种典型的中宫收紧写法,在秦篆、汉隶(如张迁碑 “帝” 字)中从未出现,反而是宋篆、清篆的常见特征。

“这些细节并非孤立存在,更像是一位习惯写楷书的后人,在模仿秦篆时不自觉带入了后世书写习惯。” 祝帅表示,他并非要为石刻真伪 “一锤定音”,但从书法史角度看,即便石刻非今人作伪,也更可能是清代金石学兴起后,好古之士的 “游戏之作”,而非秦汉时期的真品。此外,无论真伪,“昆仑石刻” 的字法严谨度与风格开创性均不足,也不建议当代书法爱好者临习。

目前,“昆仑石刻” 的真伪辩论仍在继续,祝帅的书法风格分析,为这场学术争鸣提供了新的研究视角 —— 在文物鉴定中,除了文本、年代等维度,书法风格的 “时代性” 同样是不可忽视的关键证据。正如祝帅所言,新出土文物虽能为书法史研究提供新素材,但学术判断仍需以严谨的风格演变逻辑为基础,才能真正还原历史的真实面貌。