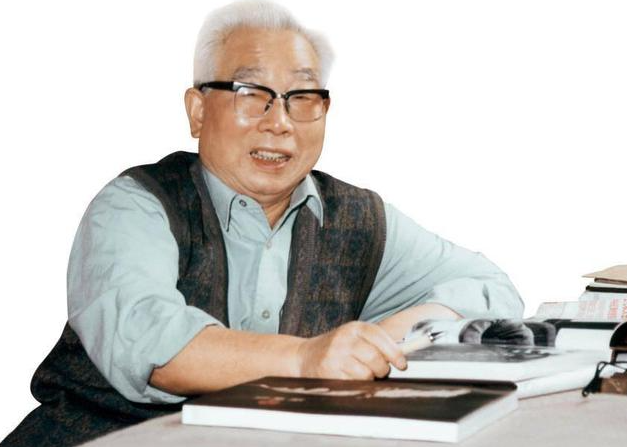

一把刻刀刻就抗战史诗:四川老版画家的作品首次全景揭秘

当96岁的版画家李少言颤抖着手抚摸木刻原版时,刀痕间的烽火岁月突然苏醒——晋绥边区的地雷战、沂蒙山的马蹄声、黄河渡口的号角……6月24日,”刀锋刻史——李少言抗战版画展”在四川美术馆揭幕,200余件木刻、手稿及抗战文物首次全景亮相,揭开这位新兴版画运动先驱用刻刀写就的民族记忆。展览现场,一枚仅有拇指大小的晋绥边区邮票原版,让参观者触摸到战火年代的艺术脉搏。

一、木刻即弹药:抗战烽火里的艺术武器

在展览首章”抗日烽火”展区,一组《一二〇师在华北》木刻组画将人拽回1940年的太行山。画面中,八路军战士破冰涉河的瞬间被凝固成永恒——这是李少言冒着炮火在战壕里完成的急就章。

- 战地速写生死状:曾亲历百团大战的他,用三天两夜完成27幅战地速写,其中《地雷战》木刻被定为国家一级文物。每幅作品边角都留着手写纪实:”1941年春,日军扫荡,村民自发布雷百枚”。

- 木刻版画=印刷子弹:展出的第一枚晋绥邮票原件,仅拇指大小却暗藏玄机——李少言创新性采用石印技术,在木纹间藏下防伪暗记。”当时根据地物资奇缺,我们拿木刻机当印刷机用。”他在展品说明中写道。

- 数据见证烽火艺术:据中国人民抗日战争纪念馆统计,李少言抗战时期创作的300余幅木刻中,21幅直接用于抗日宣传品印刷,单幅复制达12万份。

二、沂蒙山上马蹄疾:从革命者到美术教育家的双重蝶变

走过”沂蒙精神”展区,一幅《破路》木刻中的奔马突然活了——这是李少言1947年在孟良崮战役间隙的即兴创作。

- 艺术家变教育家:解放后,李少言将延安木刻传统带入四川,亲手培育出李焕民、徐匡等版画大家。展厅特设”桃李满园”单元,展出他指导学生创作的毕业作品,其中徐匡的《主人》获国际版画金奖。

- 红色基因传承:2020年家属捐赠的40余件文物中,一封泛黄的信札揭示传承密码:”学画先学做人,笔锋要像锄头,刨掉假恶丑。”这封信现被制成互动装置,观众触摸文字会浮现李家三代人的艺术手稿。

- 跨界影响力:策展人李青稞揭秘,李少言版画技法直接影响四川皮影戏革新,”他提出的’刀味纸感’理论至今是川美必修课”。

三、木痕里的家国密码:展览中的时空对话

在”红色传承”展区,一件特殊展品引发深思——李少言女儿用VR技术复原的《黄河渡伤员》:湍急河水里,担架上的战士与艄公身影被分解成粒子,观众可通过手势重组画面。

- 科技唤醒木刻魂:展览引入3D扫描技术,参观者扫描作品二维码即可获取动态版:《地雷战》中的地雷会突然炸开,弹出当年民兵自制的石雷模型。

- 文物背后的故事:一本抗战日报复原场景中,1942年的木刻版《解放日报》与今日报纸并置,相同版式呈现不同时代报道——1942年报道军民合作生产,2025年报道乡村振兴。

- 教育新实验:展厅特设红色剧本杀区,参与者化身战地美编,通过解密版画密码获取任务线索,年轻观众直呼”比游戏还上头”。

四、木刻未竟:一场跨越80年的艺术长征

展览闭幕日当天,《刀锋刻史——李少言抗战版画艺术》新书发布,书中首次公开他的创作日记:”1943年冬,双脚冻伤仍坚持刻完《重建》,因为百姓的新屋必须印在纸上。”

- 艺术生命延续:数据显示,展览期间青少年观众占比达65%,”00后”留言墙出现高频词:”原来历史可以这么酷!”

- 行业震荡波:中国美术馆宣布将建立”战斗木刻”数字库,计划用AI修复技术复原2000幅战争年代版画。

- 未来宣言:李少言孙子李明在闭幕式上展示AR版《耕海》——用手机扫描木刻,就能看到现代渔船驶过当年版画里的小渔村。

当刻刀遇上元宇宙:革命美学的二次进化

89岁的李少言在展览手册最后一页写道:”木刻的刀痕终会消失,但正义的纹路永远年轻。”这场展览印证了他的预言——通过VR、AI等数字技术,延安窑洞里的刻刀声正在Z世代中重新回响。

那么终极拷问来了:当艺术搭载元宇宙,我们如何守护这份用血泪镌刻的民族记忆?