在数字通讯早已普及的今天,泛黄信笺上的墨迹,承载着独属于文字的温度与力量。而著名红学大家周汝昌写给周忠麟的几封书信,更是将这份珍贵无限放大。1994 年初,因一次约稿结缘,周汝昌先生用近乎执着的热情,在信纸上倾泻着对文字的赤诚,同时也向世人展现了一位学者独特的书法魅力与性格风骨。

1994 年初,周忠麟向周汝昌约稿,这位红学大家的回应迅速且热烈。稿件寄出后,他接连写信沟通,从对稿件篇幅的恳切请求,到因修改较多主动清缮,字里行间满是对创作的郑重与对约稿人的尊重。短短几天内,他不仅寄来一篇书评,还因对约稿的重视,再度创作《君书动我心 —— 王湘浩〈红楼梦新探〉简评》。周汝昌的文思如泉涌,似乎只要提笔,便有说不完的红学见解与文字感悟。

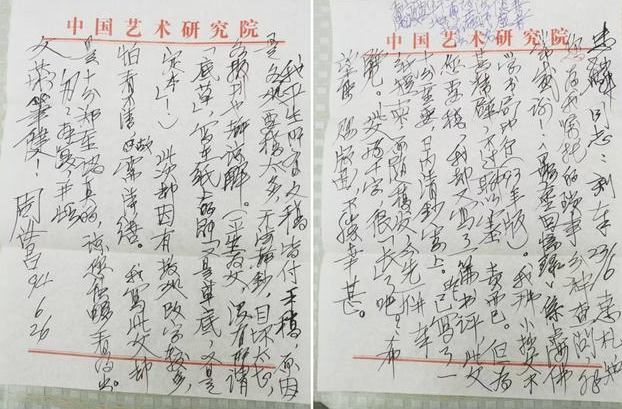

细细端详周汝昌的云笺原件,扑面而来的是其直爽的性格。不同于现代横式书写,周汝昌更习惯于从右向左垂直书写,即便有一封横写书信,也带着他独特的风格印记。那时 77 岁的他,左眼已失明,右眼视力仅 0.01,这使得他笔下的字格外硕大,且因视力限制呈现出斜向走势,犹如在信纸上 “爬楼梯”。但令人惊叹的是,这些字迹笔力遒劲,每一笔都蕴含着独特的骨架,展现出非凡的书法功底。

许多人评价周汝昌的字颇具 “瘦金体” 神韵。“瘦金体” 源于宋徽宗,以笔法纤细、线条流畅、结构紧凑著称,横划收笔带钩,竖笔收笔带点的特点鲜明。而周汝昌的字,恰恰将这些特点展现得淋漓尽致,尤其是 “一” 字和 “文” 字,收笔的钩与捺笔的伸展,都仿佛带着千年书法艺术的传承与他个人的独特理解,将瘦金体的精髓诠释得恰到好处。

更令人动容的是周汝昌书信的 “满”。信纸的每一处空白,甚至四边,都被他密密麻麻的字迹填满。这或许是因视力模糊难以精准把控书写范围,但更像是他内心话语的自然流露 —— 有太多想与对方交流的内容,直至纸上再无落笔之处才肯停笔。这种 “满”,不仅是文字的堆砌,更是一位学者对知识传播的渴望,对文字交流的热忱。

周汝昌与周忠麟的这几封书信,看似只是普通的约稿往来,实则是红学大家精神世界的生动写照。从书法艺术到治学态度,从文字表达至性格展现,每一处细节都诉说着周汝昌对红学的执着、对文字的热爱以及对交流的真诚。这些泛黄的云笺,不仅是珍贵的历史资料,更是一扇窗,让我们得以窥见一位红学大家的独特魅力与文人风骨,在岁月的长河中熠熠生辉,激励着无数后来者在学术与艺术的道路上不断探索前行。