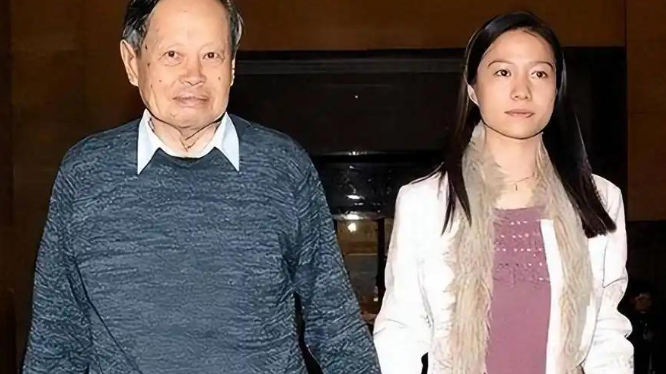

当翁帆与杨振宁的婚姻迈入第21个年头,曾经铺天盖地的质疑声早已消散在时光里。这对相差54岁的夫妻,用20年光阴将“老少配”的标签撕碎,交出了一张令世人瞠目的答卷——她成了双料博士,他以百岁高龄仍活跃于学术前沿;他们不仅是夫妻,更是共同翻译著作、探讨物理学前沿的学术伙伴。这场跨越代际的婚姻,究竟是“攀附名利”的误判,还是一场关于灵魂共鸣的觉醒实验?

争议漩涡:从“拜金女”到“学术女神”的逆袭

2004年,28岁的汕头大学英语系毕业生翁帆与82岁诺贝尔奖得主杨振宁的婚姻,如同一颗重磅炸弹引爆舆论场。彼时,外界的嘲讽与质疑几乎淹没这对新人:“贪图诺贝尔奖光环的野心家”“为钱改写人生剧本的投机者”。更有甚者断言:“这婚姻活不过三年。”

但时间给出了最有力的反驳:

- 学术逆袭:翁帆先后在清华大学取得建筑学博士学位,赴美攻读西方艺术史双学位,成为学界罕见的双料学者;

- 事业共生:与杨振宁合译《曙光集》《晨曦集》等学术著作,独立翻译《杨振宁传》,学术成果被哈佛、剑桥等名校收录;

- 精神成长:从“杜致礼影子”到独立学者,翁帆在自传中写道:“他教会我如何用物理学的理性解构世界,再用艺术的感性重构自我。”

“她不是依附巨人的藤蔓,而是与巨人并肩生长的乔木。”清华大学教授丘成桐评价道。

二、灵魂共振:超越年龄的“精神共生体”

这段婚姻的核心密码,在于两人构建的“学术共同体”关系:

- 思想碰撞:杨振宁为翁帆打开量子力学的大门,翁帆则用艺术史视角为其解读科学之美。杨振宁曾笑称:“她让我这个老物理学家重新发现了光的诗意。”

- 创作共生:两人合作翻译的《晨曦集》中,翁帆以诗性语言重构杨振宁的学术思想,被评价为“科学文本的文学重生”;

- 生命互补:杨振宁用百年阅历为翁帆提供精神锚点,翁帆以青春活力助其突破学术瓶颈。2015年杨振宁百岁诞辰演讲中,翁帆全程担任学术主持,默契程度令学界惊叹。

“我们的婚姻不是‘老夫少妻’,而是‘两颗星体的引力共振’。”杨振宁在采访中如此定义。

颠覆传统:一场对“中国式婚姻”的解构实验

翁帆与杨振宁的婚姻,悄然重构了中国社会对亲密关系的认知:

- 去家庭化:两人选择丁克,拒绝传统“传宗接代”枷锁。翁帆直言:“生育不是人生必修课,自我实现才是。”

- 去功利化:拒绝商业代言,专注学术公益。他们将稿费捐赠设立“青年学者基金”,资助30余位物理与艺术交叉学科研究者;

- 去年龄化:75岁的翁帆与百岁杨振宁相约骑行黄山,在社交媒体晒出“忘年搭档”的登山照,点赞量破百万。

这种“非典型婚姻”的启示在于:亲密关系的本质,是精神能量的平等交换。正如社会学家李银河所言:“当翁帆不再被简化为‘杨振宁夫人’,这场婚姻才真正超越了猎奇叙事。”

时代镜像:翁帆现象背后的集体焦虑与反思

这场持续20年的婚姻实验,意外成为观察中国社会的棱镜:

- 代际冲突:初期舆论的“拜金”指控,折射出对女性独立价值的深层偏见;

- 婚恋困境:年轻人对“势均力敌”爱情的渴求,正与翁帆案例形成互文;

- 学术鄙视链:公众对“文科跨界理科”的质疑,暴露学科壁垒的固化思维。

“翁帆的胜利,本质是‘反定义者’的胜利。”复旦大学性别研究学者沈奕斐指出,“她证明了婚姻可以脱离血缘、利益、年龄的捆绑,成为纯粹的精神盟约。”

当爱情褪去拯救者叙事

20年后再看翁帆与杨振宁,他们的故事早已超越“老少恋”的猎奇范畴,成为一面照见时代病症的镜子。当翁帆在学术论坛上以流利英语主持诺贝尔物理学奖得主对话会时,当杨振宁在百岁寿宴上称妻子为“最完美的学术伴侣”时,这对夫妻用时间证明:真正的婚姻,从不需要向世界自证合理性。

或许正如翁帆在最新访谈中所说:“我们不是在对抗世俗,而是在创造一种新的可能——当灵魂足够丰盈,年龄不过是数字的注脚。”这场婚姻留给社会的,不仅是茶余饭后的谈资,更是一道关于自由、平等与自我实现的终极命题。