“夫妻相”一直是生活中常见且有趣的现象,两个人朝夕相处久了,不仅生活习惯愈发相似,就连外貌也好像越来越像,仿佛彼此间有一种无形的“魔力”在牵引。这不仅是民间津津乐道的话题,更是科学研究不断探索的领域,如今,一项最新研究通过计算机模拟和遗传学建模,为我们揭开了“夫妻相”背后隐藏的基因奥秘。

基因层面的“特征 – 偏好”关联

长期以来,对于“夫妻相”的成因,人们有诸多解释,如共同生活环境的影响、长期情感投入带来的模仿,甚至归结为单纯的概率问题。然而,发表在《Psychological Science》上的这项研究,提出了一个更为简洁且具有创新性的观点:选择性交配是可遗传的偏好与特征在遗传传递过程中自然形成的结果。

研究人员认为,当个体基于可遗传的偏好选择伴侣时,其后代会同时继承“特征”和“偏好”,进而在基因层面形成“特征 – 偏好”相关性,使得个体不知不觉倾向于选择与自己相似的伴侣。简单来说,就是“喜欢什么”和“是什么”在基因层面上紧密相连。比如,你因为喜欢高个子而选择高个子伴侣,孩子会从你这里继承“喜欢高个子”的偏好基因,从另一半那里继承“高个子”的基因,未来既可能是高个子,也会自然偏好高个子。

计算机模拟验证机制

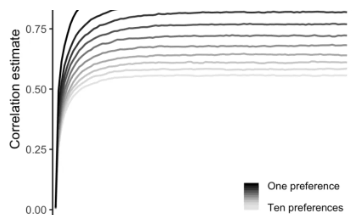

为了验证这一机制,研究团队设计了基于代理的计算机模型,模拟了一个由300人组成的群体在100代中的婚恋与繁殖过程。每个“代理人”都有10项特质和1 – 10项不等的偏好,这些特质和偏好完全由基因决定,初始人群中基因型随机分布。

代理人通过“欧几里得距离”算法评估对潜在伴侣的兴趣,再通过“资源分配模型”算法进行双向选择形成稳定配对。结果显示,在所有模拟中,代理人的特质与偏好之间都出现了显著的遗传相关性,伴侣之间的特质也呈现出明显相关性,即选择性交配。当代理人使用多项偏好做选择时,伴侣特质相关性稳定在0.5左右,这是一个中等偏强的统计相关。

排除其他因素干扰

为了排除其他可能的解释,研究者进行了对照实验,将偏好的遗传性设置为零,其他条件不变。结果发现,个体内部的特质 – 偏好相关性消失,伴侣间的相关性也不复存在。这有力地证明了没有遗传基础的选择偏好,就不会产生系统性的“物以类聚”。

不过,研究者也谨慎指出,“夫妻相”并非完全由基因注定。现实生活中,非遗传因素(如年龄、教育背景、地理距离等)、社会结构与文化影响(如阶层隔离、种族婚配偏好等)、适应性好处(如选择相似伴侣可能提高合作效率或亲子遗传匹配度)等,都会影响我们的择偶选择。一些低遗传性的特质(如宗教信仰等)在伴侣间反而表现出更高的相关性,说明社会和心理因素仍在发挥作用。

研究的意义与启示

这项研究的价值在于,它指出了一个普遍且自动发生的底层机制——只要偏好和特质是可遗传的,选择性交配就会自然发生。它不仅为“夫妻相”现象提供了新的生物学解释,也提醒我们,基因在选择伴侣的过程中扮演着重要角色。我们可能没有意识到,某些偏好部分是由遗传决定的。

从宏观角度看,选择性交配会影响整个群体的遗传结构,可能导致某些基因组合在某些子群体中强化,甚至加剧社会不平等或健康风险集中。当然,这项研究并未否定爱情中的心理、文化与社会维度,而是为我们理解“爱情与选择”补上了一块重要的生物学拼图,让我们明白人类在选择伴侣时那种“自然而然的倾向性”,可能比我们想象的更“自然”。