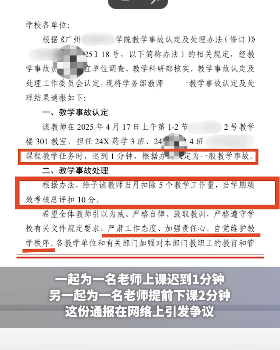

一声急促的上课铃后,广东某职业学院的教室里,一位教师气喘吁吁地跨进门槛,此时距离上课时间刚过 1 分钟。谁也没想到,这短暂的 “小插曲”,竟让他被校方认定为 “一般教学事故”,不仅当月扣除 5 个教学工作量,当学期绩效考核还被扣 10 分。这则看似 “小题大做” 的处罚决定,如同一颗石子投入舆论深潭,激起千层浪,引发公众对高校教学管理尺度的激烈讨论。

近日,网友爆料的这起事件迅速成为舆论焦点。不少人直呼震惊:“迟到 1 分钟就扣罚如此严厉,这处罚是不是太不近人情了?” 面对质疑,校方回应称:“要是学校没有教学秩序,每个人都迟到早退,一两分钟,两三分钟,不就乱了嘛。” 这番解释虽道出维护教学秩序的初衷,却未能平息公众的质疑声。

从学校管理角度看,对教师严格要求本无可厚非。教师作为学生成长路上的引路人,其言传身教的作用不言而喻。教育部门和学校强化管理,旨在规范教学行为、保障教学质量,这种出发点值得肯定。然而,当 “严格” 走向极端,忽视具体情境,机械套用规定,便容易引发争议。

事实上,对于迟到早退的处理,许多网友提出了更人性化的建议。他们认为,校方不应 “一刀切”,而应先调查迟到原因。若教师因不可抗力因素迟到,如突发疾病、交通意外等,在有合理证明的情况下,仍生硬处罚,显然有失公允。还有人指出,评价教师不能仅看一次失误,若教师平时一贯认真负责、深受学生喜爱,偶尔的小失误是否可以给予宽容和改正机会?这些建议,都直指高校管理中 “情” 与 “法” 平衡的关键问题。

更值得深思的是,严苛的规定是否真能达到预期效果?从网友爆料可知,该校不仅对迟到 1 分钟 “零容忍”,提前下课两分钟也会被认定为 “教学事故”,处罚力度大、范围广。但一系列严厉措施实施后,教师迟到早退现象是否减少,教学秩序和课堂质量是否提升,仍需长期观察。毕竟,高校管理的最终目标,是让学生真正受益,而非单纯追求 “铁面无私” 的表面威严。

这起事件,如同一个放大镜,清晰映照出当下高校管理中存在的深层矛盾。在追求 “赏罚分明” 的同时,如何兼顾人性化管理;在制定规则时,怎样确保科学性与公平性;在维护教学秩序的过程中,又该如何激发教师的工作热情…… 这些问题,不仅关乎教师的职业发展,更直接影响着教育质量和学生的未来。

当 “迟到 1 分钟被认定教学事故” 的争议声渐起,高校管理者或许该停下脚步,重新审视管理理念与方式。唯有找到制度刚性与人文关怀的平衡点,构建科学合理的管理体系,才能让校园真正成为师生共同成长的沃土,让教育回归育人的本质。