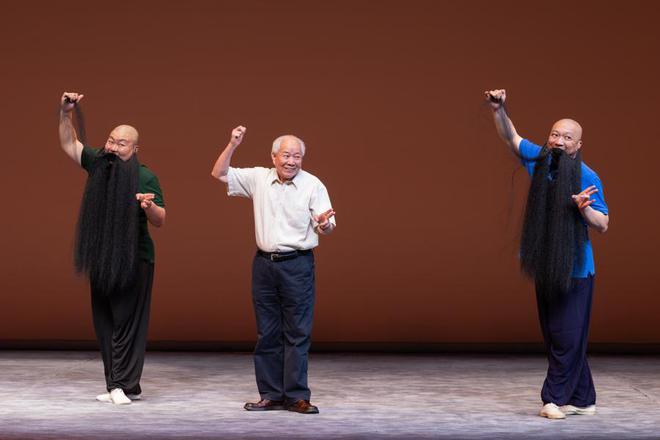

“闺门旦有哪‘三人’?”“青春可人、美丽动人、风骨迷人!” 天蟾逸夫舞台上,85 岁的昆曲大师张洵澎玫红色戏服翻飞,与两位 00 后 “杜丽娘” 笑闹对答。当三代旦角同唱《牡丹亭》,婉转的水磨腔里,流转的不仅是六百年昆曲的韵致,更是上海昆剧团学馆制十年 “传帮带” 的薪火传奇。这场名为 “春色如许” 的庆典,让戏曲传承不再是教科书上的铅字,而化作了舞台上跃动的生命。

在这场特别的十周年演唱会上,上昆 “五班三代” 演员同台飙戏,勾勒出昆曲传承的立体图谱。花脸名家吴双在恩师方洋的示意下反串杜丽娘,粗犷嗓音配着柔媚身段,引得满堂喝彩;丑角泰斗张铭荣带领青年演员上演《连环记・问探》,“探” 字旗在年轻手中翻飞如蝶,老将下场前一句 “感谢观众对青年人的厚爱”,道出戏曲传承的殷切期盼。后台更上演着现实版 “传艺录”—— 张洵澎贴着创可贴为学生汪思雅示范《瑶台》,“文不能温” 的叮嘱,让年轻演员的每个水袖都浸透了前辈的心血。

作为全国戏曲院团首创的人才培养模式,上昆学馆制自 2015 年启动便引发行业关注。十年间,这座 “梨园学府” 打破地域壁垒,邀请全国名家驻团授课,累计传承近 300 出经典折子戏、20 台大戏。“以前老师口传心授的剧目,现在我们帮着‘捏’起来。” 张洵澎抚着戏服感慨,她 16 岁跟随言慧珠学戏时靠心记脑存的传统,在学馆制中化作了系统化的传承体系。从戏校毕业就进入学馆的汪思雅,十年间积累了二三十出戏,“能和‘国宝级’艺术家同台,这种机会千金难换。”

学馆制的独特之处,在于将 “活态传承” 理念贯穿始终。不同于传统院校的理论教学,这里更强调 “以戏带功”“边学边演”。小生演员胡维露算了笔账:戏校一年学一出戏,而学馆十年让他接触到上百出经典。从夏季集训到 “五子登科” 个人专场,从精品剧目打磨到全国赛事历练,一批中生代与青年演员在实战中脱颖而出,斩获文华奖、梅花奖等重量级荣誉,让上昆 “人才富矿” 效应持续显现。

舞台上,青年演员翻飞的云手与老艺术家稳健的台步交相辉映;戏场外,学馆十年的成绩单同样亮眼:从濒临失传的冷门剧目重焕生机,到新生代演员挑起大梁,上昆用实践证明,传统艺术的传承既要守住 “不走样” 的根脉,也要注入 “年轻化” 的活力。正如团长谷好好所言:“未来,我们要让六百年水磨雅韵在青春的演绎中,永远保持‘春色如许’。” 这场跨越十年的戏曲接力,不仅续写着昆曲的传奇,更为传统文化的创造性转化提供了生动样本。