“一想到开学要早起、赶作业、面对考试,我就焦虑得睡不着”“上课总走神,听不进去新内容”“和同学相处总觉得别扭,不如假期自在”……随着新学期钟声敲响,不少学生正经历着情绪低落、注意力分散、失眠焦虑等“开学综合征”的困扰。如何帮助学生快速适应新节奏,以积极心态迎接校园生活?教育专家、心理医生与一线教师共同支招,为“开学季”注入“心能量”。

“综合征”不是病,却是成长的必经关卡

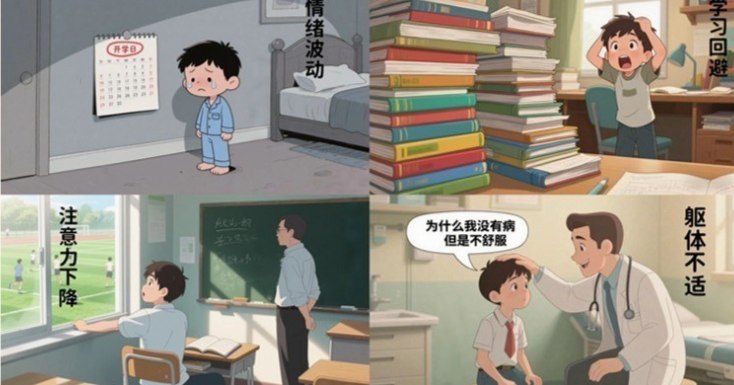

“‘开学综合征’并非医学诊断的疾病,而是学生在假期与开学切换时,因环境、节奏、人际变化产生的适应性心理反应。”北京师范大学心理学部教授李敏指出,常见表现包括情绪低落、焦虑烦躁、失眠健忘、食欲不振,部分学生还会出现记忆力减退、上课走神、逃避社交等行为,一般持续1 – 2周,多数能通过自我调节缓解。

数据显示,小学低年级、初高中毕业年级及性格敏感内向的学生更易出现明显症状。杭州某重点中学班主任王老师观察发现:“假期里学生作息松散,突然要适应早六晚十的节奏,生物钟紊乱会直接引发情绪波动;而毕业班学生叠加升学压力,对成绩的担忧会更突出。”

科学应对:家校协同按下“适应键”

如何帮学生顺利过渡?专家强调“提前干预+精准疏导”是关键。

学生自救:主动调整“微习惯”

“开学前3天是黄金调整期。”李敏建议,学生可逐步校准生物钟——每天比前一天早睡早起15分钟,睡前远离电子产品,用阅读或冥想替代刷视频;列出“返校清单”,分学科整理作业、预习新课内容,通过“任务拆解”减轻焦虑;尝试主动联系同学,聊聊假期趣事,提前预热社交状态。

家长护航:少施压多倾听

“‘赶紧收心’‘别磨蹭’等催促式语言可能加剧孩子的抵触情绪。”上海市家庭教育指导中心主任陈默提醒,家长要做“观察者”而非“指挥官”:观察孩子情绪变化,若出现持续哭闹、拒绝交流或躯体化症状(如头痛、胃痛),需耐心沟通而非强行说教;通过“开放式提问”引导表达,比如“开学后最让你期待/担心的是什么?”;调整家庭作息,减少娱乐活动干扰,用稳定的生活节奏传递安全感。

学校助力:营造“软着陆”氛围

新学期首周是适应关键期。北京海淀区某小学推出“开学适应周”:低年级开展“假期故事分享会”“班级公约共制定”活动,通过游戏化互动重建集体归属感;初高中则安排“学科衔接小课堂”“心理放松工作坊”,帮助学生逐步进入学习状态。该校心理教师张颖表示:“避免开学即考试、立刻收严纪律的高压策略,用轻松的活动缓解紧张感,才能让学生从‘抗拒’转向‘期待’。”

新学期,从“心”出发

“‘开学综合征’本质上是学生对变化的正常反应,无需过度焦虑。”李敏强调,家长的理解、教师的包容与学生的主动调整三方合力,能帮助绝大多数学生在1 – 2周内自然适应。更重要的是,要通过这次调整培养“心理韧性”——学会面对环境变化时积极应对,这将是学生成长中更珍贵的收获。

新学期的扉页已经翻开,当“开学综合征”遇上科学应对,每个学生都能以更从容的姿态,向着知识与成长的新目标勇敢启航。