在医学研究的漫漫征途中,每一次突破都宛如点亮一盏明灯,为无数患者驱散病痛的阴霾。近日,一则振奋人心的消息从我国医学科研前沿传来,北京大学第三医院唐熠达教授、花欣炜研究员,中国科学院信息工程研究所古晓艳正高级工程师团队携手,在《柳叶刀》子刊 eClinicalMedicine 发表了一项具有划时代意义的研究,成功攻克射血分数保留型心力衰竭(HFpEF)分型难题,为心衰治疗领域开启了全新篇章。

HFpEF,这一隐匿在心血管疾病领域的 “隐形杀手”,近年来患病率呈节节攀升之势,在全球心衰患者中占据半壁江山。它如同变幻莫测的 “伪装者”,临床表现复杂多样,高度异质性让传统心衰药物常常 “束手无策”。即便部分新型药物如 SGLT2 抑制剂、非奈利酮等在临床试验中崭露头角,但因入组标准严苛,难以惠及每一位 HFpEF 患者。如何精准识别不同患者特征,实施个性化治疗,成为全球医学专家亟待攻克的 “卡脖子” 难题。

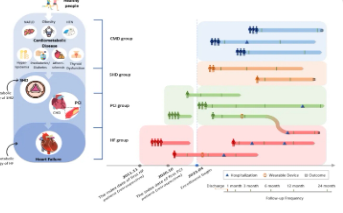

为破解这一困局,自 2020 年 12 月起,在唐熠达教授的带领下,北医三院勇挑重担,启动 “改善心血管病管理质量的注册登记研究”(RESCUER 队列)。科研团队如同严谨的 “数据猎人”,通过北医三院医院信息系统,精准识别前瞻性和回顾性患者。回顾性队列囊括了 2011 年 11 月至 2023 年 4 月因心血管疾病住院的患者,前瞻性队列则从 2023 年 4 月起,将新入院心血管疾病患者纳入,并持续随访 2 年。他们详细收集患者基线信息、生物样本,密切追踪预后情况,截至 2025 年 5 月 1 日,成功搭建起约 2.1 万人的心血管疾病队列研究数据库,为后续研究筑牢坚实数据根基。

依托 RESCUER 队列丰富的数据资源,研究团队巧妙运用多维度临床变量,精心打造出 two-stage DeepCluster 模型。这一模型犹如拥有 “火眼金睛” 的智能侦探,对 2147 例 HFpEF 患者数据抽丝剥茧,成功将其分为三种截然不同的表型:第一种表型患者,代谢紊乱 “如影随形”,左室肥厚、收缩和舒张功能障碍并发,预后最为严峻;第二种表型以女性居多,房颤频繁 “光顾”,心房及右心室结构异常,舒张功能受损显著;第三种表型多见于年轻男性,他们生活方式欠佳,血脂、肝功能异常频发,相对而言症状稍轻。

在探寻治疗方案的征程中,研究团队惊喜发现,针对不同表型 “对症下药”,疗效显著。在亚型 1 患者中,SGLT2 抑制剂可降低 55% 心衰再住院风险,ARNI 更是能将全因死亡风险降低 66%;亚型 2 患者服用钙离子通道拮抗剂,全因死亡风险降低 38%,心衰再住院风险降低 42%。更令人欣喜的是,two-stage DeepCluster 模型在 TOPCAT 临床试验队列及美国密歇根大学医学院心衰队列这两个独立外部队列中成功验证,其稳健性和可推广性得到充分证实。

这项研究成果,恰似为 HFpEF 治疗绘制了一张精准详尽的 “导航图”,为医生制定治疗方案提供了坚实依据,真正实现了从 “经验治疗” 向 “精准治疗” 的华丽转身。它不仅是我国科研实力的有力彰显,更为全球 HFpEF 患者带来了康复希望,引领着心衰治疗领域迈向新的高度。在未来,随着研究的持续深入与推广应用,必将有更多患者从中受益,重获健康生活。