“如果能造出帮我写作业的机器人””要是机器人能替我上班就好了””未来的机器人会不会比人类更聪明”……这些充满童趣的想象,正随着机器人技术的飞速发展逐渐照进现实。在党的二十届三中全会强调”教育、科技、人才是中国式现代化基础性支撑”的背景下,机器人工程这一融合多学科智慧的新工科专业,正成为解锁未来科技密码的关键钥匙。中国科协科普部联合光明网推出的”科学报国正当时”栏目,本期带您走进这个既”烧脑”又”硬核”的专业,探寻它如何为国家科技自立自强培育新生力量。

多学科”跨界融合”:机器人工程的”超能力”密码

“机器人工程绝不是简单的’组装玩具’!”中国矿业大学机电工程学院院长周公博教授指着实验室里灵活转动的机械臂解释道,”要让机器人真正’活’起来,需要给它装上’钢铁骨骼’(机械工程)、’灵敏神经’(电子与信息学科)和’智慧大脑’(人工智能)。”

在这个交叉学科的”竞技场”里,学生们既要啃下机械原理的”硬骨头”,又要玩转编程算法的”软功夫”。有学生调侃:”写代码成功时的兴奋感,能冲淡被机械制图折磨的痛苦!”更考验人的是,机器人技术迭代速度极快,课堂知识可能刚学完就已更新,这要求学生必须具备”终身学习”的能力。正如周院长所说:”我们培养的不是流水线技工,而是能打通多学科壁垒的创新者。”

从实验室到星辰大海:机器人正在改变世界

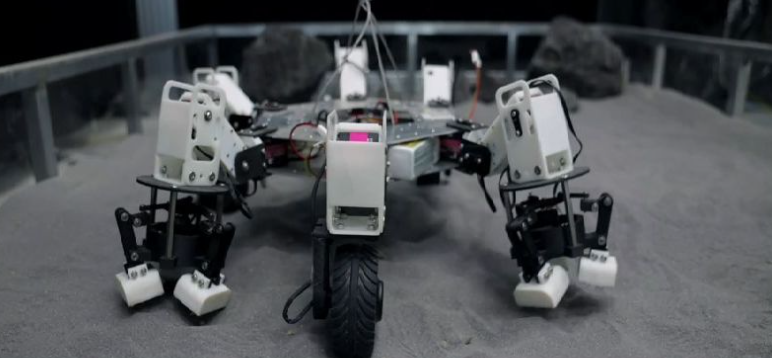

今年,中国矿业大学研发的”太空采矿机器人”引发全球关注——这个曾存在于科幻电影中的场景,正通过科研人员的努力逐步成真。副教授华德正指着模拟火星表面的实验平台说:”我们的目标是让机器人代替人类探索危险区域,无论是深海、极地还是外太空。”

这些”钢铁战士”的应用场景远比想象中丰富:在工厂车间,它们精准操作精密仪器;在手术室里,机械臂辅助医生完成毫米级手术;在抗疫前线,消毒机器人24小时守护安全;在物流仓库,分拣机器人让包裹”飞”起来……从智能制造到无人驾驶,从医疗辅助到深空探测,机器人工程专业的人才正在成为各个领域的”技术引擎”。

科技报国:青年学子的”硬核”担当

“我们实验室最新研发的救援机器人,能在地震废墟中自主寻找生命迹象。”谈到专业前景,华德正副教授眼中闪烁着光芒,”但比技术突破更重要的,是培养年轻人的家国情怀。”

当前,全球机器人产业竞争日趋激烈,我国正从”跟跑”向”并跑””领跑”跨越。机器人工程专业毕业生供不应求,华为、大疆、新松等科技巨头纷纷提前”抢人”。更令人振奋的是,越来越多的青年学子选择将个人理想融入国家战略:有的扎根西部研发特种机器人,有的投身乡村振兴设计农业机器人,有的瞄准芯片研发攻坚”卡脖子”技术……

“机器人不会取代人类,但会用机器人的人必将引领未来。”正如周公博院长所言,这个充满挑战与机遇的专业,正在为青年学子打开一扇通向科技强国的大门。当越来越多怀揣梦想的年轻人加入这个领域,用创新思维突破技术边界,用扎实功底夯实创新根基,中国必将在全球机器人产业版图中占据更重要的位置。

从实验室里的”钢铁伙伴”到星辰大海的”探险先锋”,机器人工程专业正以独特的魅力吸引着新一代科技追梦人。在这里,每一个奇思妙想都可能成为改变世界的起点,每一次技术突破都在为人类拓展认知的边界。当青春智慧碰撞科技前沿,我们必将见证更多”从0到1″的奇迹在这片热土诞生!