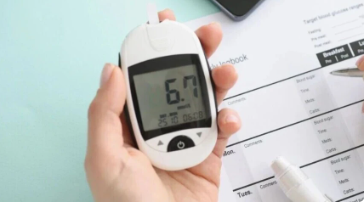

对糖尿病患者来说,餐后血糖像 “不听话的孩子”—— 哪怕平时控糖再稳,也可能突然突破 10.0mmol/L 的警戒线。此时慌神没用,《糖尿病之友》杂志提醒:只要马上做好 8 件小事,就能科学干预血糖,避免情况恶化。但要注意,若血糖超 16.7mmol/L,需立即就医,切勿自行处理。

第一件事:餐后 1 小时快走 20 分钟。运动是天然 “降糖药”,快走能加快新陈代谢,促进糖分消耗,但必须把握两个关键:一是时机,饭后 1 小时再运动,避免刚吃饱时肠胃负担过重;二是强度,要达到微微出汗的程度,才能有效激活身体降糖机制。不过,若血糖超 16.7mmol/L,或有急性并发症(如糖尿病足感染),需遵医嘱暂停运动,以防风险。

第二件事:饭后 1 小时多喝两杯水。水分能稀释血液中葡萄糖浓度,还能通过增加排尿,让部分糖分随尿液排出。但要避开两个 “雷区”:吃饭时和饭后半小时内别喝水,否则可能稀释胃液、影响消化,反而间接升高血糖;每天饮水量不超过 3 升,避免 “水中毒”。有心力衰竭或肾病的患者,需严格按医生要求控制饮水量,不能盲目多喝水。

第三件事:按压耳朵 1 区调节代谢。耳朵上藏着 “降糖密码”—— 耳轮脚下缘的 1 区(耳轮脚位置),按揉这里能刺激迷走神经,调节代谢稳态,辅助降低血糖。按揉时力度适中,每次 1-2 分钟,不用追求强烈痛感,以舒适为宜,随时随地都能操作,特别适合不方便运动时使用。

第四件事:按揉小臂 “降糖穴”。前臂掌侧、腕关节到肘关节的下 1/3 处,有个专门的 “降糖穴”。用指腹轻轻按揉,以局部有酸胀感为度,每次 3-5 分钟,能通过经络刺激调节血糖。这个方法无需借助工具,办公、看电视时都能做,是糖友日常控糖的 “小妙招”。

第五件事:根据血糖调整下一餐主食量。若发现餐前血糖仍偏高(比如早餐后血糖高,午餐前仍未回落),下一餐可减少 15-20 克碳水化合物,相当于 60-80 克熟米饭或 30-40 克熟馒头。但要注意,若正在服用磺脲类药物(如格列美脲),减少主食可能引发低血糖,最好先咨询医生,避免自行调整导致危险。

第六件事:嚼 15 分钟无糖口香糖。无糖口香糖虽不能直接降糖,却能通过刺激大脑饱腹中枢,减少下一餐的食量,从源头控制糖分摄入。关键是要嚼够 15 分钟,才能充分激活饱腹信号,且必须选择 “0 热量” 款,避免添加糖反而升高血糖。

第七件事:胰岛素治疗者可补打短效胰岛素。用 “三短一长” 方案的糖友,若餐后血糖高且距离下一餐超过 2 小时,可在医生指导下补打短效胰岛素,它起效快、失效也快,低血糖风险相对较低。但用预混胰岛素的患者,不建议临时加量,若下一餐餐前血糖仍高,需在医生指导下调整长期剂量,切勿自行加药。

第八件事:听 30 分钟舒缓纯音乐。情绪波动是血糖升高的 “隐形推手”—— 紧张、生气时,身体会分泌应激激素,抑制胰岛素作用。此时听《渔舟唱晚》《静静的雪》等轻柔纯音乐,能缓解焦虑、平复情绪,间接帮助血糖回落。这一方法尤其适合因情绪应激导致血糖升高的糖友,无需额外消耗体力,却能起到 “心理降糖” 的作用。

最后必须提醒:若血糖超 13.9mmol/L,需密切监测尿酮体,以防酮症酸中毒;一旦超 16.7mmol/L,立即就医,不能依赖上述方法拖延。对糖友而言,餐后血糖偶尔升高不可怕,关键是掌握科学应对方法,同时长期坚持饮食、运动、用药的规范管理,才能让血糖稳定在安全范围。