当人们逐渐放松对新冠的警惕时,一场无声的变化正在发生。“这次阳了和之前完全不一样!不发烧、不咳嗽,却突然说不出话,浑身像被抽走力气。” 近日,市民张先生分享的亲身经历,揭开了新冠病毒新症状的神秘面纱。这一变化引发热议:新冠病毒是否正在以全新姿态卷土重来?

市民张先生在感染新冠阳性后的经历令人警醒。发病初期,他并未出现人们熟悉的发热、咳嗽症状,取而代之的是突然失声,只能通过手势和手机打字艰难交流。伴随而来的还有轻微头痛与浑身酸软,仿佛被无形的力量牢牢束缚。即便到了第四天,头痛症状有所缓解,但嘶哑的嗓音依旧让他难以正常表达,身体乏力的状况也未见明显改善。“以前觉得发烧咳嗽才是感染标志,这次毫无预警的失声,差点耽误了治疗。” 张先生心有余悸地说道。

事实上,张先生的经历并非个例。近期多家医疗机构反馈,新一波新冠感染呈现出与以往显著不同的症状特征。传统的高热、剧烈咳嗽等典型症状出现频率降低,而以咽喉疼痛、声音嘶哑、肌肉酸痛、极度乏力为主的非典型症状比例大幅上升。某三甲医院呼吸科主任表示,近两周接诊的新冠患者中,超过 60% 没有发热症状,约 45% 不存在咳嗽表现 ,但几乎所有患者都存在不同程度的发声困难和全身乏力。

医学专家指出,这种症状变化或与病毒变异及群体免疫水平提升密切相关。随着新冠病毒不断进化,其致病机制和引发的免疫反应也在改变。一方面,部分变异株对呼吸道上皮细胞的侵袭方式发生调整,减少了引发高热、剧烈咳嗽的炎症反应;另一方面,经历多轮感染和疫苗接种后,人群体内普遍存在一定抗体水平,使得病毒复制受到抑制,典型症状被削弱。然而,这并不意味着病毒威胁降低,相反,非典型症状更容易被忽视,导致传播风险增加。

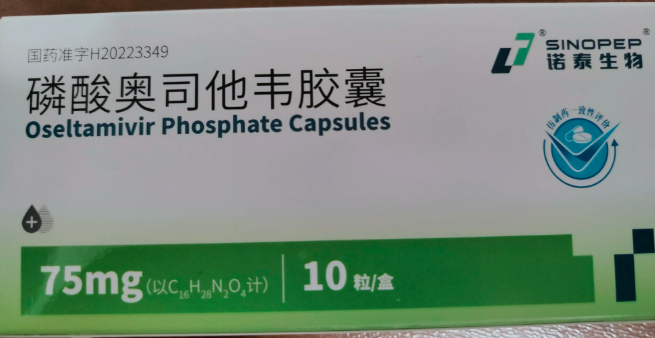

值得关注的是,此次感染的病程特点也出现变化。多数患者反映,乏力、咽喉不适等症状持续时间较长,部分人在一周后仍未完全恢复。对此,专家提醒,即便症状轻微,也应严格遵循 “早发现、早隔离、早治疗” 原则。目前,磷酸奥司他韦等抗病毒药物对缩短病程、减轻症状仍有显著效果,但需在医生指导下规范使用,避免自行用药引发不良反应。

面对新冠病毒的 “新面孔”,个人防护与科学应对显得尤为重要。公共卫生专家建议,市民需保持高度警惕,外出坚持佩戴口罩,尤其是在密闭空间和人员密集场所;养成勤洗手、常通风的良好卫生习惯,降低病毒接触风险;通过规律作息、均衡饮食和适度运动增强自身免疫力。一旦出现声音嘶哑、持续乏力等非典型症状,应及时进行抗原或核酸检测,必要时前往医疗机构就诊,切勿因症状不典型而延误治疗。

这场与新冠病毒的 “持久战” 仍在继续,病毒的每一次变化都在考验着我们的应对能力。从典型症状到非典型表现,变化的不仅是症状特征,更是对公众防控意识和科学认知的全新挑战。唯有保持警惕、科学防护,才能在这场看不见硝烟的战争中守护好自己与他人的健康。