当子弹库帛书第二、三卷在历经 79 载异国漂泊后,终于踏上故土的那一刻,两个毫不起眼的 “小物件”—— 一个承载着岁月印记的盒盖,几封跨越时空的书信,成为这场文物归家之旅中不可或缺的关键拼图。它们虽无声,却用斑驳的标签与泛黄的字迹,拼凑出文物流失的完整证据链,让国宝归国的故事有了更坚实的注脚。

1946 年,国宝子弹库帛书被美国人柯强以 “红外线拍照” 为幌子骗走,随后藏于 “两个编织盒” 中,远渡重洋抵达美国堪萨斯。从此,这件战国时期的稀世珍宝开始了漫长的漂泊生涯。而与帛书命运交织的盒盖和书信,也在岁月流转中,悄然成为揭开其流失真相的重要物证。

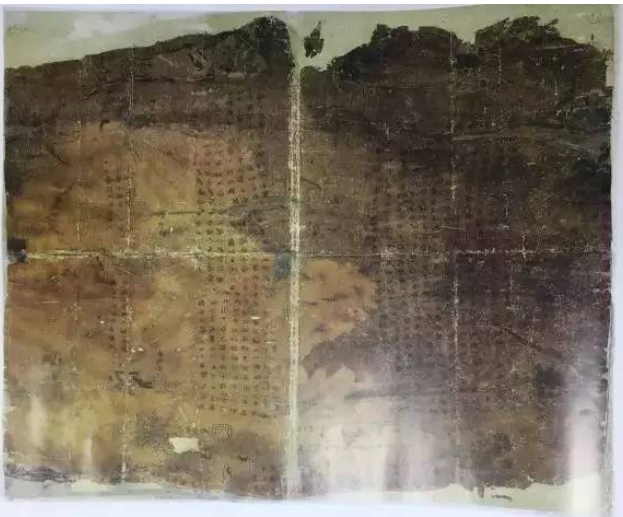

2017 年,北京大学中文系教授李零的著作《子弹库帛书》问世,书中将盛放帛书的盒子盒盖及相关书信,列为证明帛书在美国流转证据链的关键环节。这些 “沉默的证人” 究竟藏着怎样的秘密?原来,盒盖上留存着哈佛大学福格艺术博物馆的两枚登记标签,精确标注了帛书入藏及柯强取走的日期,还有修复部主任盖登斯 1949 年与柯强共同检视帛书时的手写记录;而舒尔特斯与赛克勒的书信,则清晰披露了帛书当时 “一件裱成手卷,另一件已经晾干,碎成小片” 的状态。

作为《子弹库帛书》英译者之一的夏德安,在这场文物追索中扮演了重要角色。2006 年起,他协助李零教授展开调查,2013 年,二人寻访到柯强孙女斯蒂芬妮・埃敏海泽,大量与帛书相关的遗物随之浮出水面,其中就包括这个珍贵的盒盖。2024 年 6 月,在 “殖民背景流失文物保护与返还国际研讨会” 上,夏德安受中国国家文物局邀约,将盒盖从芝加哥大学带回中国移交。“盒盖是帛书流失的关键物证。” 夏德安表示,正是这些细节证据,让文物追索有了更确凿的依据。

对于子弹库帛书第二、三卷的回归,夏德安难掩欣喜之情:“我特别为挚友李零教授感到高兴,多年的期盼终于成真!” 在他看来,帛书不仅是中华民族的文化瑰宝,更是战国时期阴阳五行思想形成的重要实证,此次回归对于厘清中华文明发展脉络意义重大。他还满怀期待地表示:“希望目前仍作为私人收藏的帛书第一卷也能早日回家。”

回顾子弹库帛书的 “风雨路”,从 1942 年被盗墓者发掘,到被柯强骗走流落美国,再到如今部分回归,每一步都牵动着无数人的心。蔡季襄上世纪多次尝试追索,高至喜整理材料上交国家文物局,国际学者罗泰呼吁 “文物应回归文化母体”…… 正是这些跨越时空的努力,再加上盒盖、书信等关键证据的助力,才让这场文物归家之路得以实现。

子弹库帛书的部分回归,不仅是文物追索的重大胜利,更彰显了历史证据的力量。那些看似普通的盒盖与书信,用最朴实的方式,讲述着国宝漂泊的故事,也为未来更多流失文物的回归照亮了道路。它们不仅是文物流转的见证者,更是中华文明坚韧与传承的守护者,让我们坚信,每一件流失海外的国宝,终将循着证据的指引,回到属于它们的故土。