在杭州,一场悲剧如晴天霹雳般刺痛了人们的心。52 岁的涂某某在外出散步时,命运跟她开了一个致命玩笑。她不慎踩碎了一个装有氢氟酸的废弃塑料桶,毫无防备地,脚部被灼伤。谁能想到,这看似普通的灼伤,竟是夺命的开始。送医后,她被确诊为氢氟酸中毒,尽管医护人员全力抢救,可最终还是未能挽回她的生命,9 月 14 日凌晨,她永远地离开了这个世界。这一事件,如同一记警钟,让氢氟酸这一危险化学品闯入公众视野,它究竟为何如此致命?

氢氟酸,作为氟化氢(HF)的水溶液,在工业与科研领域是一把 “双刃剑”。在日常工业中,它宛如一个多面手,除锈、玻璃蚀刻、金属表面处理都少不了它,还参与多种含氟化合物的合成。在高科技产业里,高纯度氢氟酸更是太阳能电池、液晶显示器、集成电路芯片清洗和蚀刻环节的关键 “角色”。其特殊之处在于,能够打破顽固的硅 – 氧键,这一特性让它成为处理硅酸盐矿物和硅材料的不二之选,无论是半导体制造的精密工艺,还是地球化学研究对岩石成分的探索,氢氟酸都不可或缺。

然而,氢氟酸危险系数极高,被列入《危险化学品名录》。它虽在化学分类中被归为弱酸,水中电离度仅约 10%,可这 “弱酸” 之名极具迷惑性。与常见浓酸不同,氢氟酸在水中大量以分子态氟化氢存在,凭借高脂溶性,它能轻松突破皮肤与细胞膜防线,深入人体组织内部。它不仅像其他酸那样腐蚀组织表面,更可怕的是,会与体内钙、镁离子紧密结合,致使关键电解质水平急剧下降。钙离子对维持心脏正常跳动起着决定性作用,一旦血液中钙浓度大幅降低,患者极易陷入心律失常,甚至心跳骤停的绝境。

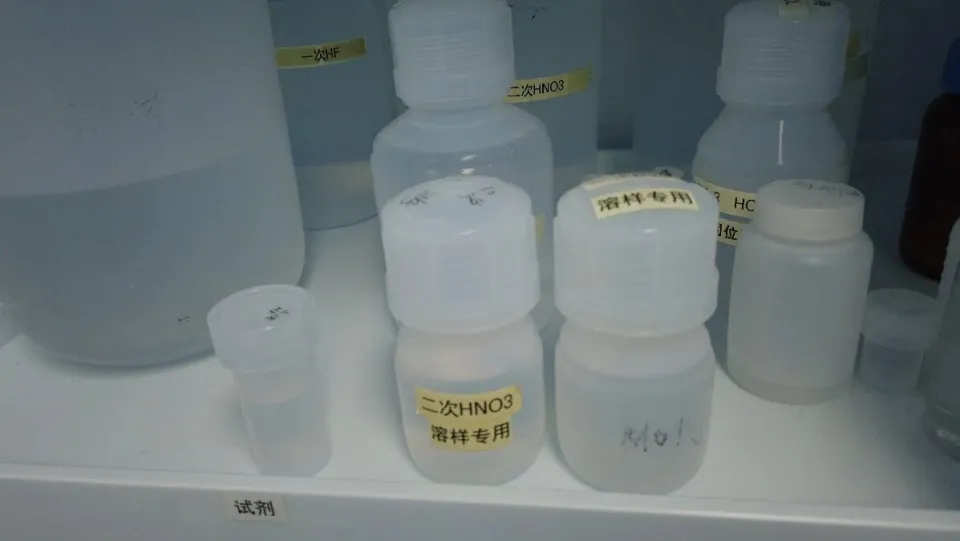

在地球化学研究领域,氢氟酸更是无法替代的 “主角”。地壳中约 90% 以上由硅酸盐矿物构成,像常见的石英、长石等,其稳定的硅氧四面体结构坚如磐石,普通酸对它们无可奈何。而氢氟酸却能精准出击,与硅发生反应,生成可溶性氟硅酸,将坚硬不溶的矿物彻底消解,为科研人员分析岩石元素组成打开大门。先利用氢氟酸消解岩石,再结合硝酸、盐酸等,释放其中稀土元素、过渡金属等,最后借助等离子体质谱或原子吸收光谱分析,才能揭开岩石成分的神秘面纱。可以说,没有氢氟酸,现代地球化学的众多实验只能停留在设想阶段。当然,科研人员在实验室还常与浓盐酸、浓硝酸打交道,它们同样具有强腐蚀性与危险性,不容忽视。

身为地球化学研究者,我也有过与酸液 “惊险过招” 的经历。一次全岩粉末消解实验中,打开高温冷却后的熔样弹时,因瓶内负压,瓶盖难以拧动。在我奋力开启瞬间,瓶中液体喷射而出。虽身着防护服、戴着手套,仍有少量酸液溅到胳膊。那股灼烧感从皮肤表层逐渐深入,至今难忘。这仅是硝酸的威力,而氢氟酸的危害远超硝酸数倍,无论浓度高低,都可能带来致命后果。

一旦发生强酸(如盐酸、硝酸)灼伤,应立刻脱掉被污染衣物手套,用大量流动清水冲洗至少 15 分钟,灼伤面积大或关键部位接触,需尽快就医并告知化学品信息。若不幸接触氢氟酸,更要争分夺秒:马上脱去污染衣物手套,大量流动清水冲洗至少 15 分钟,冲洗后反复涂抹葡萄糖酸钙凝胶(实验室应常备),无论有无痛感,都要尽快送医并明确告知是氢氟酸中毒。实验室操作时,科研人员会在通风柜内,全副武装,配备应急装置与药品,但公众面对不明化学品,最安全做法是不触碰、不清理,立刻远离并报警。

氢氟酸这把科研与工业的 “利刃”,使用时必须万分小心。我们敬畏它,是敬畏生命,尊重科学。希望杭州这起悲剧能成为全社会重视危险化学品管理与防范的转折点,让类似的人间惨剧不再上演。